ニキシー管作品制作記 No.11

2023年11月12日

前回のあらすじ

2回目の昇圧回路実験を行った

ニキシー管の扱い方を探る -制御基板完成-

前回終わらなかった制御基板を完成させる。5V電源の使用を諦め、ネット上の情報と同様の回路を組む。

電源は12V1A、降圧型のDC-DCコンバータを2つ用いて5Vと3.3Vを生む。

再び部品を購入したので、実際に実験する。

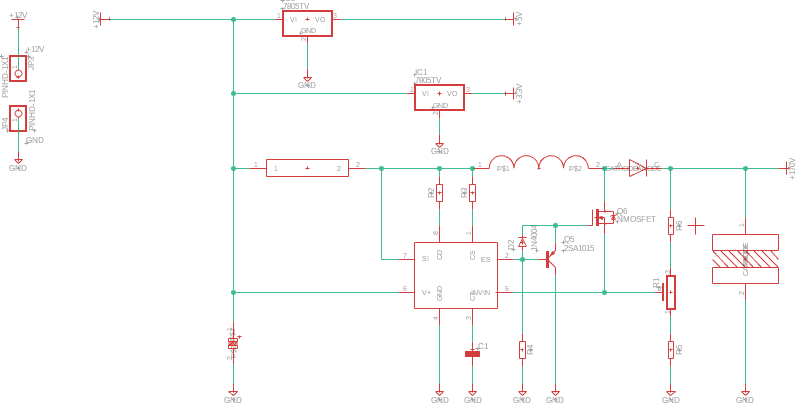

170Vを出力できている。これを回路図に起こすとこうなる。

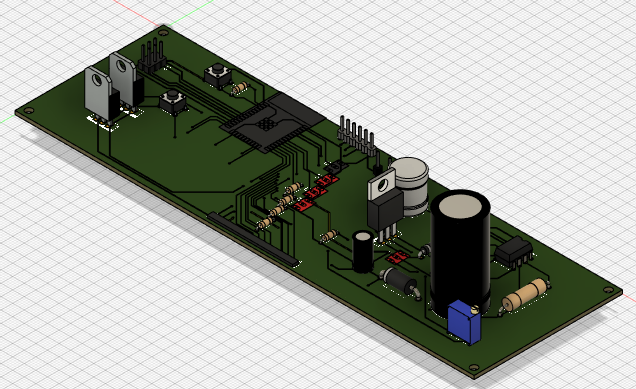

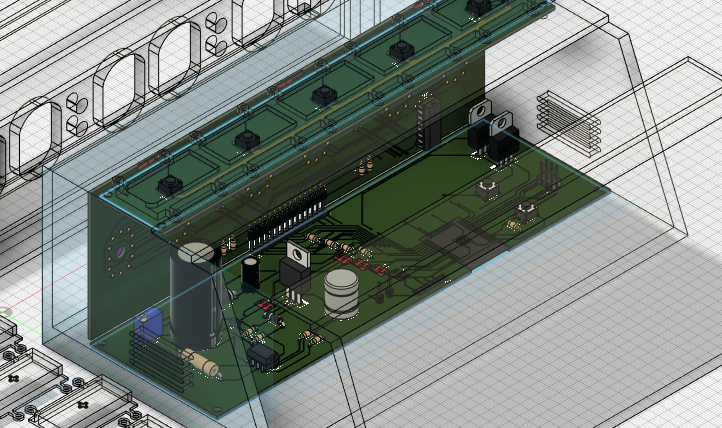

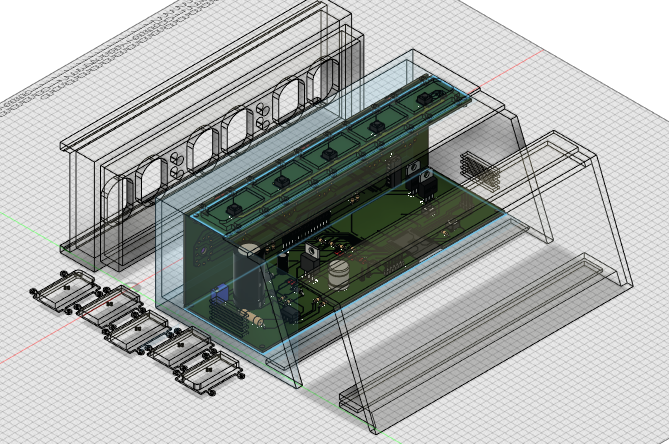

ライブラリ作成の大きさがよくわからなかったためクソデカ部品が何個かあるが、実際に3Dにすると

いい感じだ。筐体に組み込むと

コンデンサの高さや位置も問題なさそうなので、設計を終わらせよう。

Autodesk Fusion 360 -蓋-

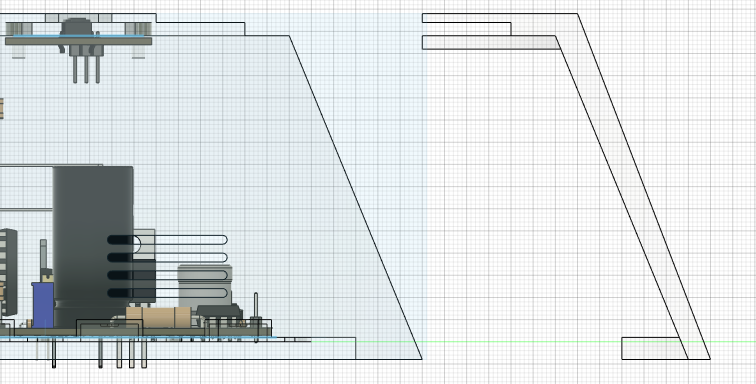

筐体で残っているのは蓋の設計だ。

リバースエンジニアリングで色々見たが、挟みこむというのがやはり簡単に作れるだろう。

さあ、これで完成だ。

ニキシー管の扱い方を探る -ESP32とニキシー管-

設計は完成した。しかし実験がまだ終わっていない。

ESP32、K155ID1、2SC1815の合わせ技による点灯実験だ。

以前と同様のプログラムをESP32に書き込む。

ニキシー管は点灯するがどうも3と7以外に表示されない。00~59で表示されないとおかしい。

K155ID1の各入力ピンにLEDを挿入し、そもそも送られる信号が思い通りなのか調べる。

フォトカプラ側は狂っていない。ということは、考えられる最悪の要因がある。

K155ID1がしんだかもしれない

差し替えを行い、その後もしんでしまうような運用は非常にまずい。この回路でまずいのはなにか?

170Vか電流値であると目をつけて、回路を見直す。

と、ニキシー管の前にかませてある抵抗が10kΩだ。オームの法則を考えて、この回路に170Vが流れているとすると

V=IRより、170/10k = 17mAと、ニキシー管のことを考えるとかなり大きな電流だろう。

つまり、10kΩでは抵抗が小さすぎるのではないだろうか。

ニキシー管の寿命を縮ませたような気がする。

この部分の抵抗をもっと大きいものに差し替える。22kΩ。加えてK155ID1も変えてみる。

差し替えたところ、一向に変化を感じない。

そもそも最初に0が表示されないのは変なのだが、全部の場合で点灯しないというのがおかしいのだ。

その時、PCが完全にフリーズするというさらなる問題も出た。もうこっちは寿命なのだろう。

というか変なことが多すぎるので、実験回路を崩してやり直す。

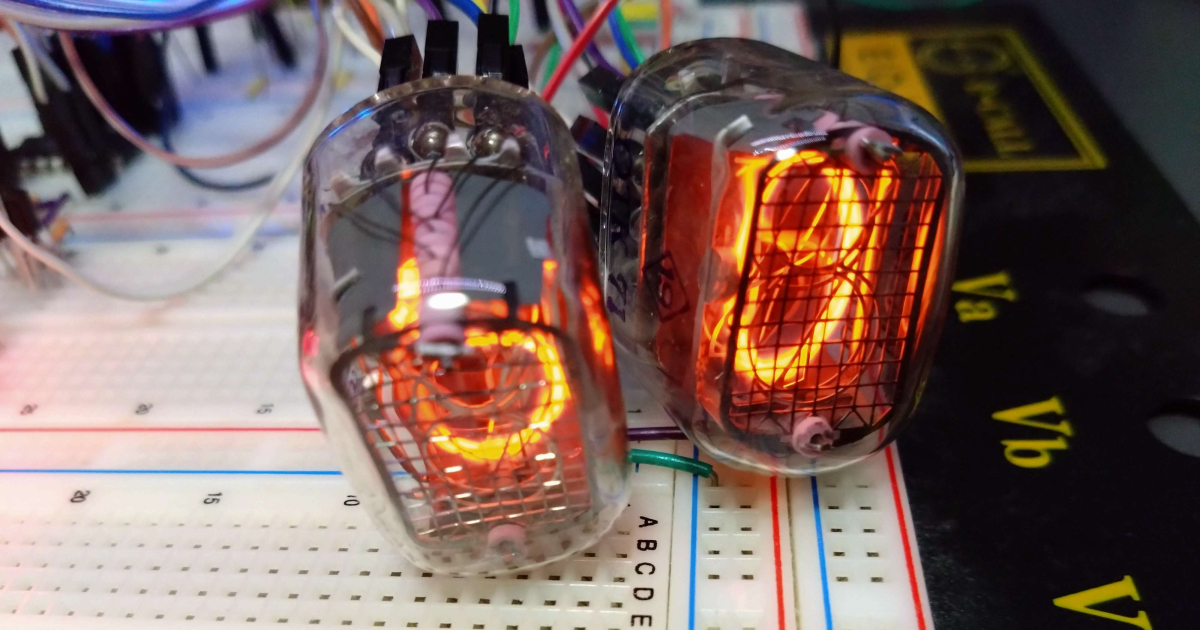

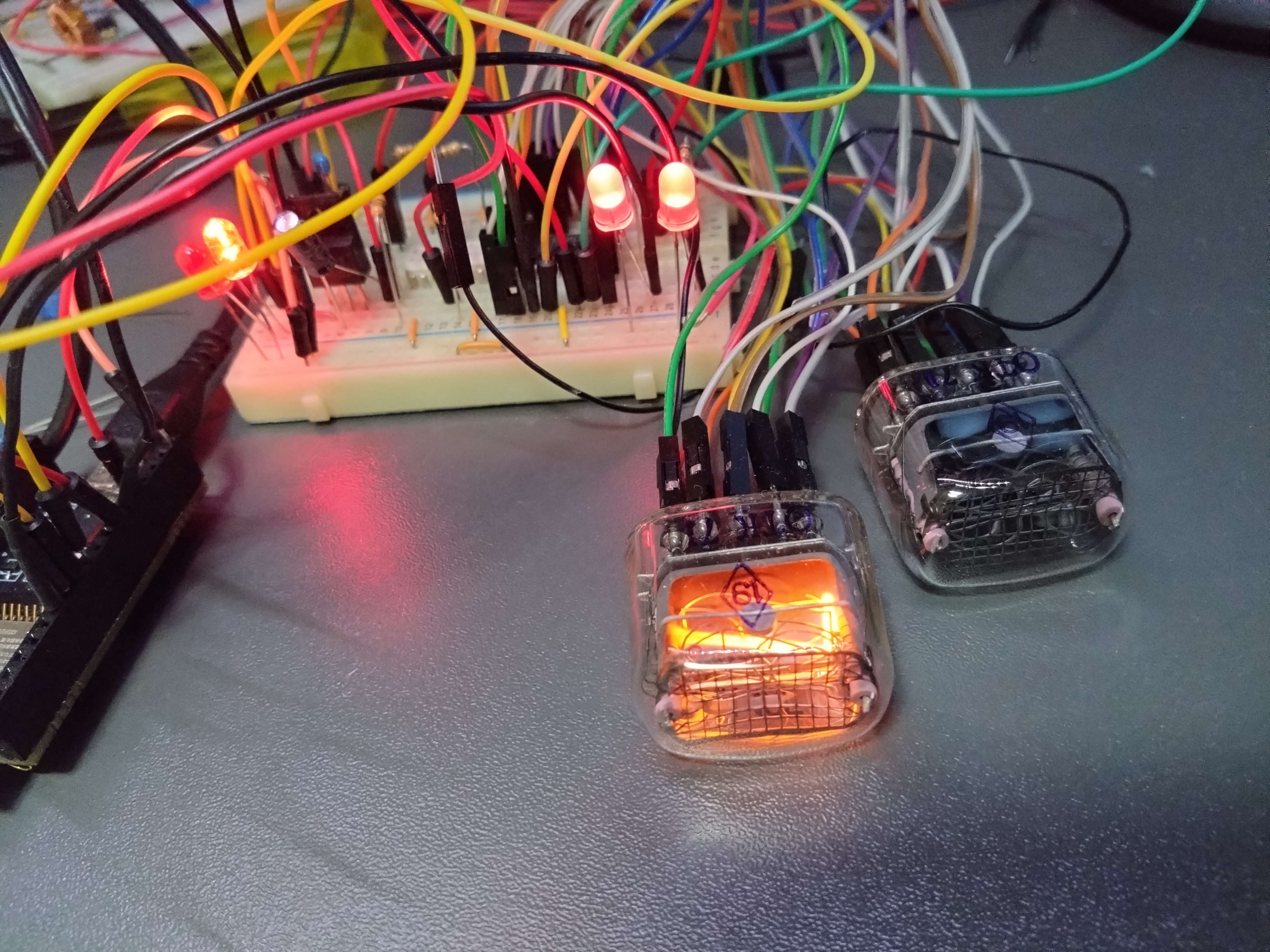

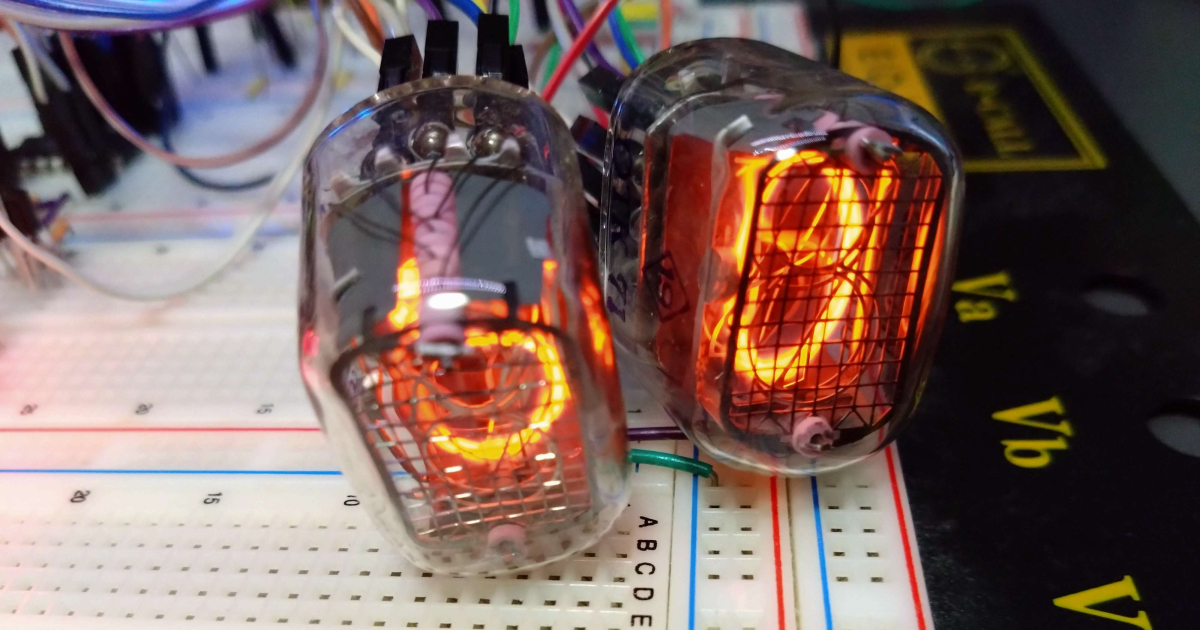

配線し直したらうまくいった。この画像は時刻(秒)を正確にとれている。

ニキシー管の扱い方を探る -ESP32の本番配線-

次に気になるのは本番環境の配線だ。ボタンを5つつけて反応するか試す。

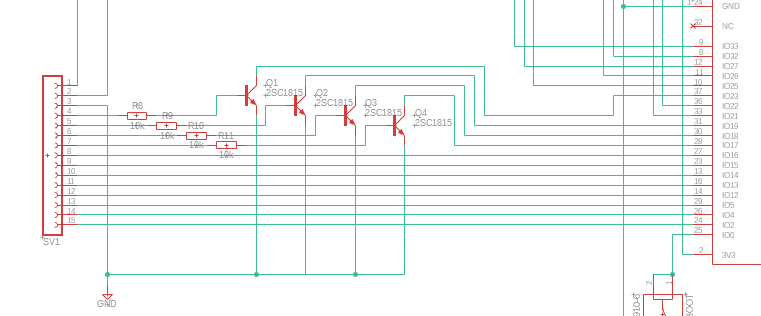

と、回路図を見たら重大なミスに気づいた。ここだ。

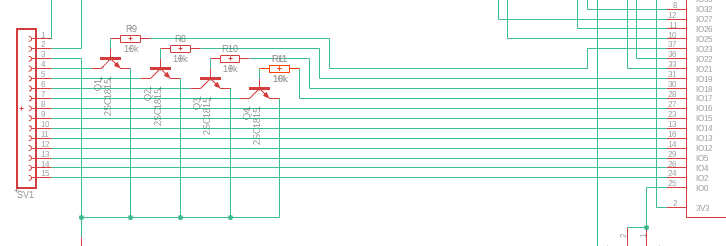

トランジスタの配線が違う。修正する。

これが正しい配線だ。フットプリントも各所修正する。

ついでに本番と同様の回路を一部組み、ボタンがこの回路で可能なのかも確かめた。

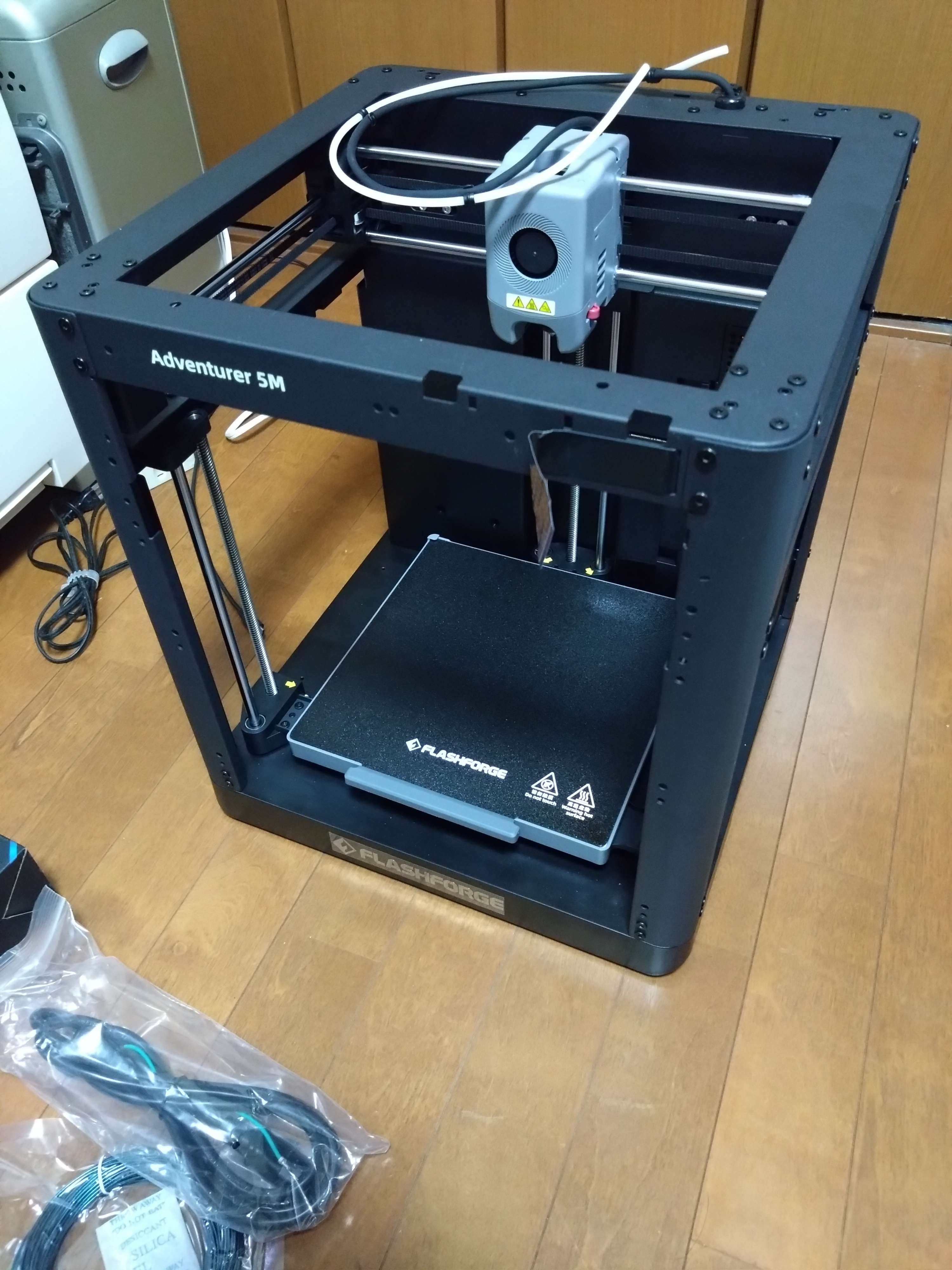

3Dプリンタ Adventure 5M -準備-

そうこうしている内に本丸がやってきた。3Dプリンタ、Adventer 5Mである。

入っていた紙にQRコードがついており、ここからマニュアルが見れると書いてある。が

表示されたページには、Adventure 5Mがない。

マニュアルはここ!と言っているのにそのマニュアルが無いのである。X(Twitter)を見てると「日本語マニュアル」がまだないっぽかったので、英語で調べる。

英語版があった。読んでいくと、やっぱりマニュアル無しでできそうなモノではなかった。

勝手にやって外さなければならないネジを外さずに爆音を鳴らしてしまった。早速危険なことをやらかした。

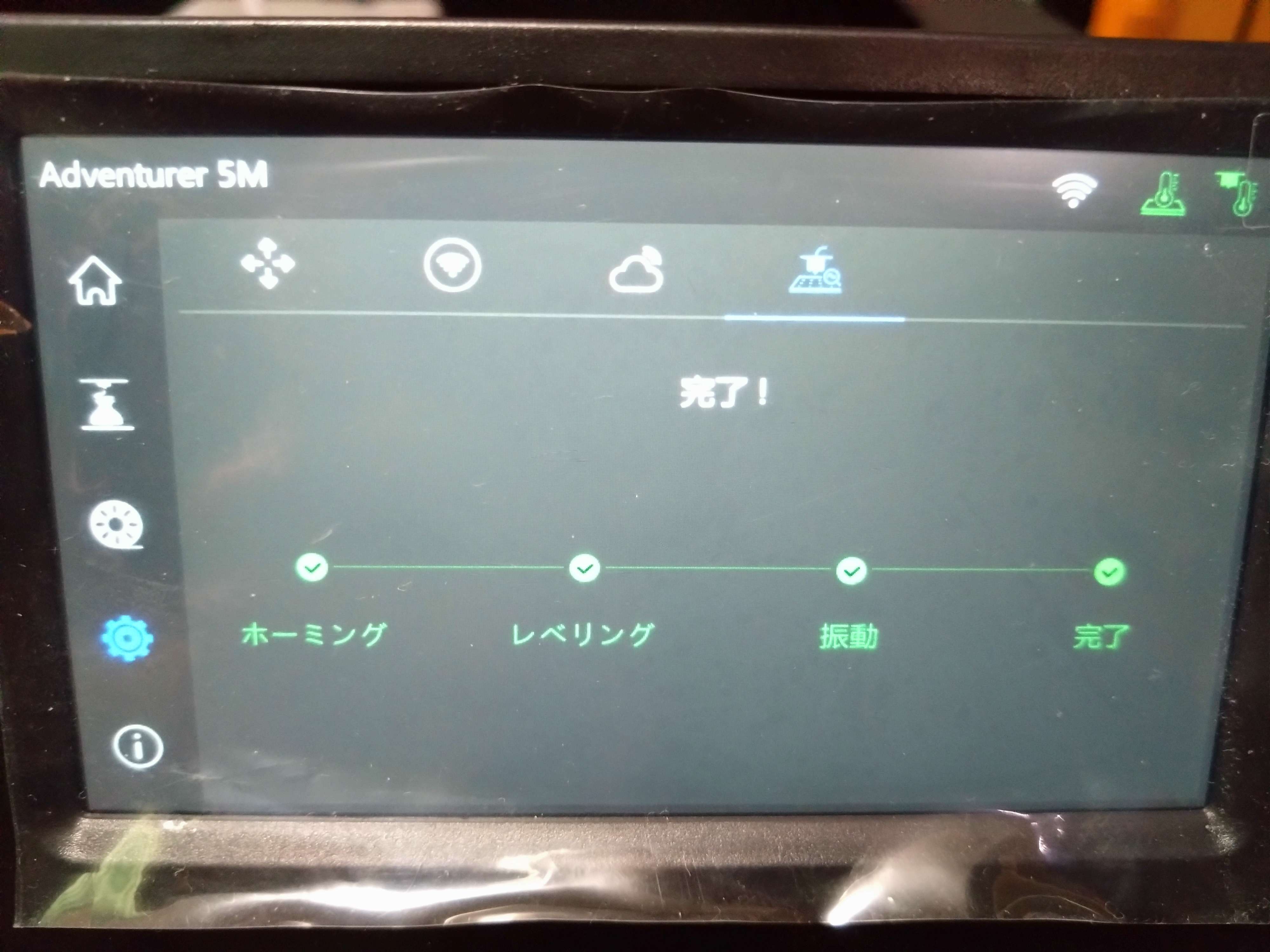

キャリブレーションを終え、何か印刷してみることにする。

前々から気になっていたからくりすと様のデータを何か印刷しようと思う。

機構の模型を印刷したい気持ちもあるが、高さも低く使い道のあるトレイを印刷してみよう。

ダウンロードしたのはstlデータ。過去の記事を見直してみると、プリンタは対応しており王道のデータ形式だ。

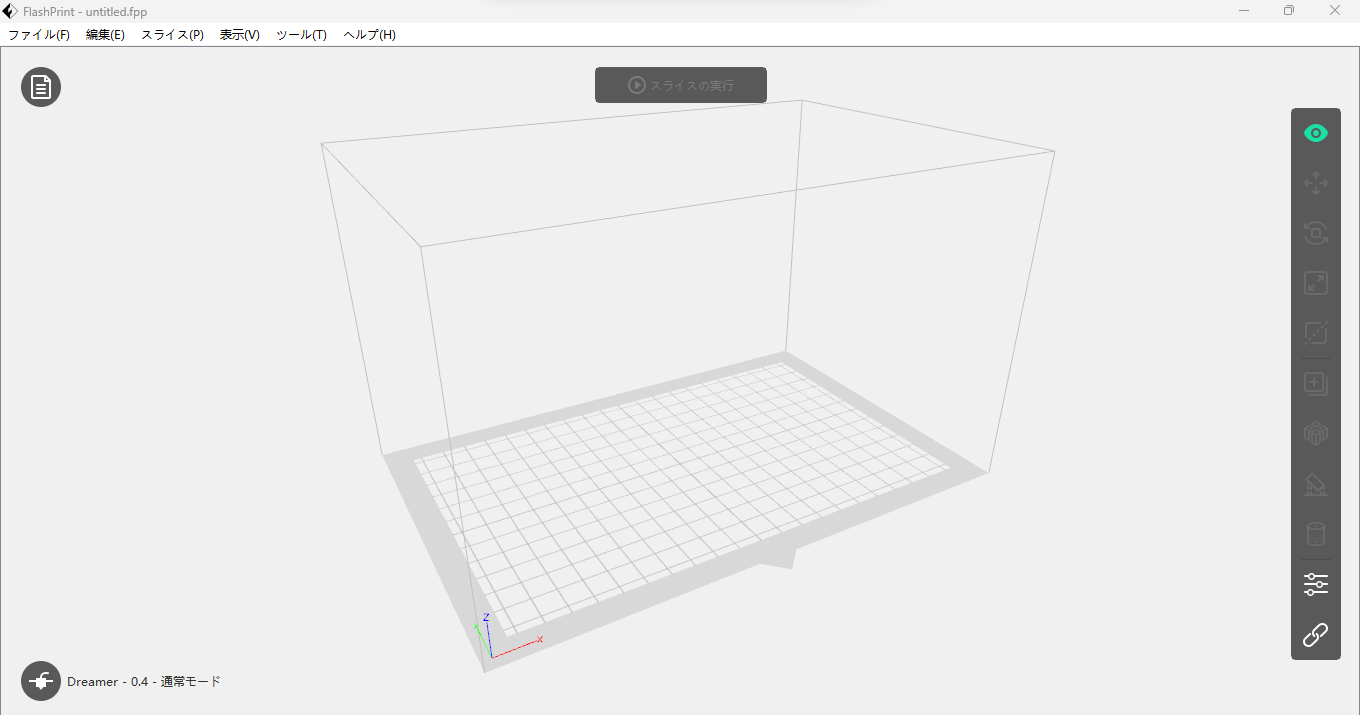

マニュアルを読み進めると、Softwareの項がある。 FlashPrint5と書いてあるのでこれをダウンロードする。

ダウンロードされたexeファイルを開きインストールする。

ファイルをスライスするのがこのソフトの役割らしい。積層するための課程なのだろう。

インストールが終わり、開けるようになった。

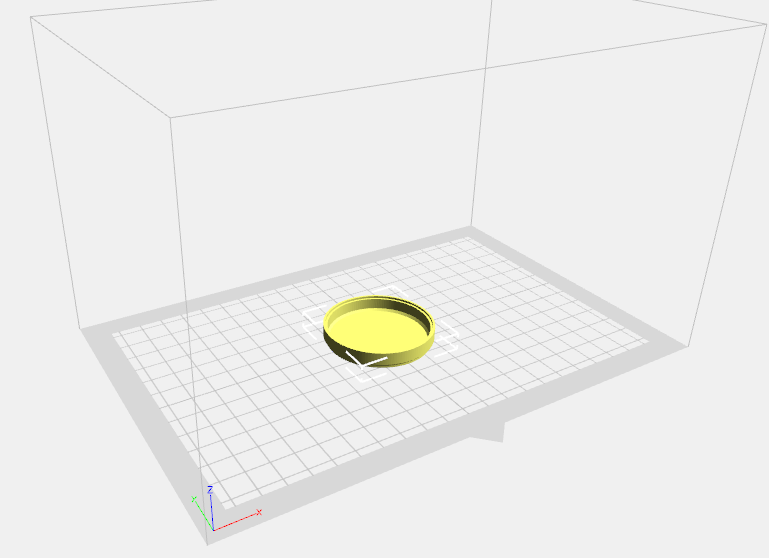

stlファイルを読み込むと、しっかり表示される。

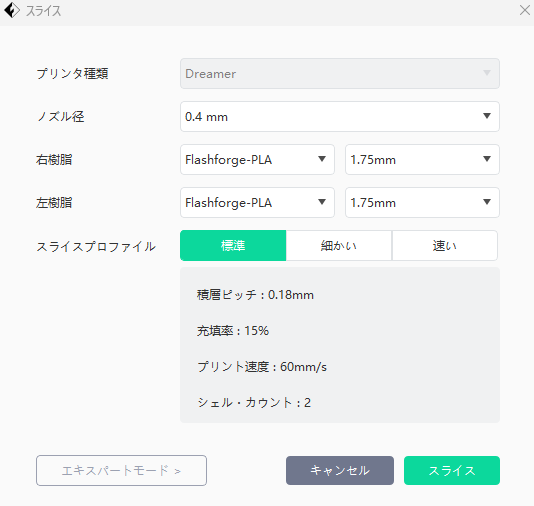

スライスを行う。ノズルは0.4mm、樹脂はなんか右と左と書いてある。左右とかあるのか。

樹脂自体はPLA,1.75mmなのでこのままにしておく。

プリント速度を上げるためスライスプロファイルを「速い」にしよう。

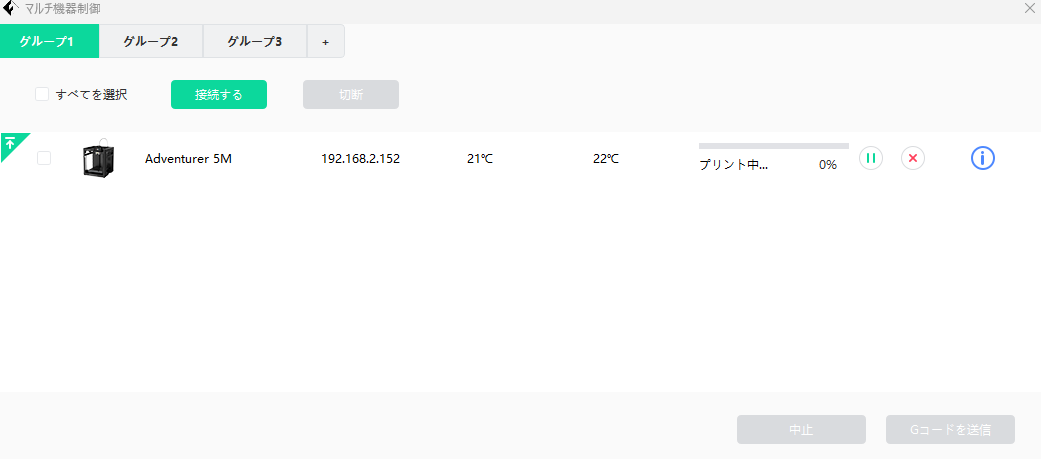

スライス後、ローカルに接続された3Dプリンタにアクセスポイント経由でデータが送れるようだ。送ってみる。

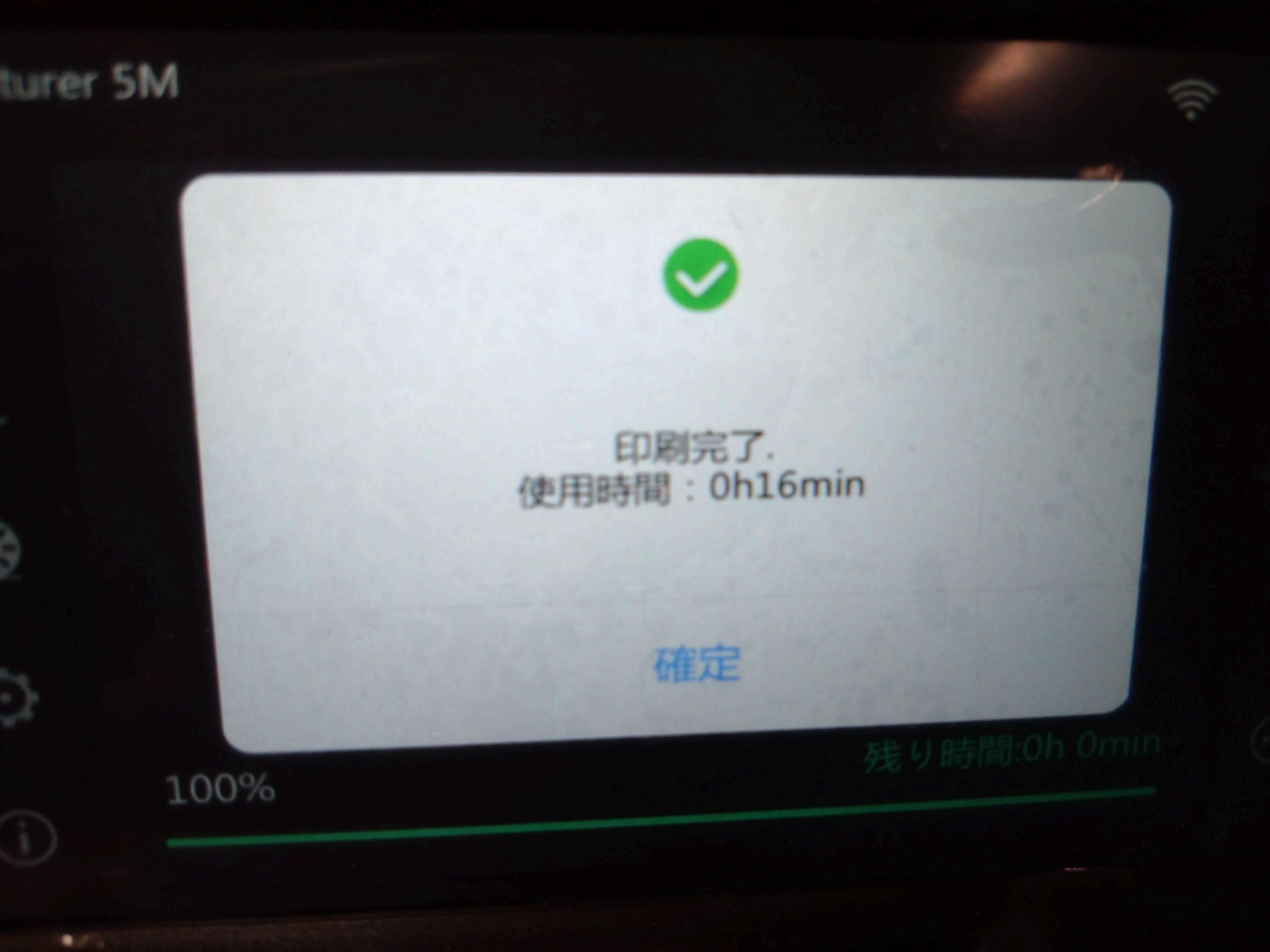

送信した側から動き始めおった。しっかり換気状態にしておこう。20分程で印刷できると書いてある。

ローカルIPが写っているが問題なかろう。本日は11/11、急に寒くなったために換気するのがかなり億劫だ。その中でこの文章を書いている。

できた。白い小さなトレーだ。ここまで来たら、やることは一つ。

筐体を印刷しよう。

3Dプリンタ Adventure 5M -ディスプレイ部分筐体印刷開始-

Autodesk Fusion 360からstlファイルにエクスポートする。

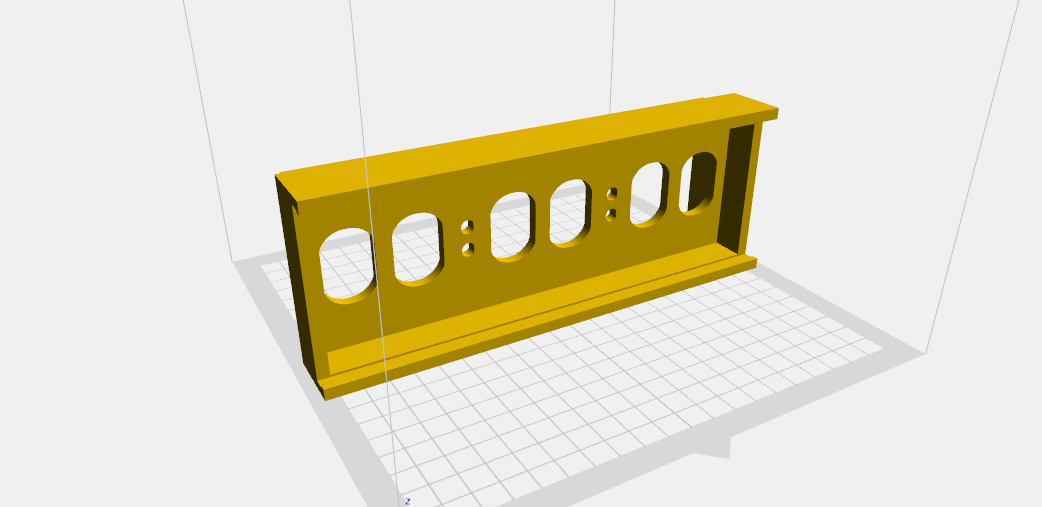

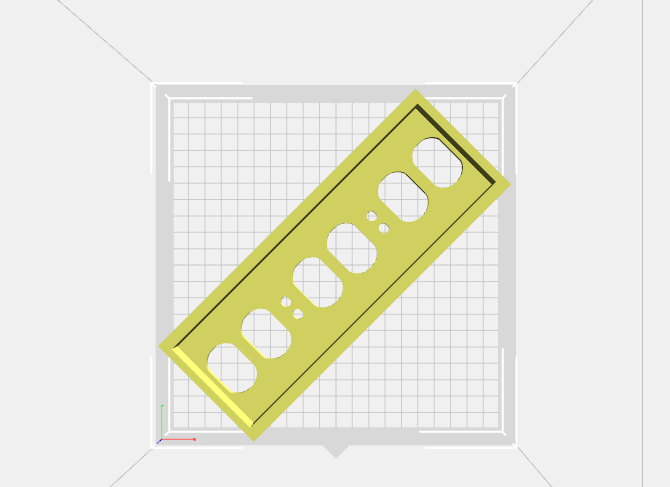

ファイルを読み込んでみて衝撃の事実が発覚する。百聞は一見に如かず。見ていただこう。

でかい。とりあえず45度回転する。

まあ...何とかなる気がする。

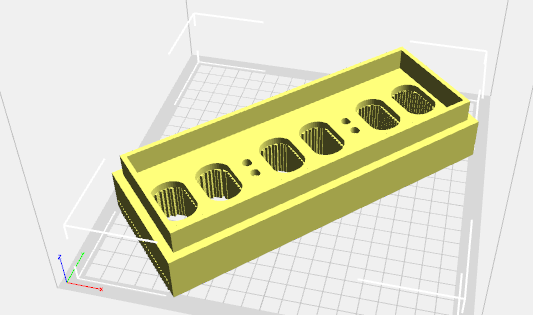

サポート材を自動配置してみると、量が多い。向きを変える。

印刷後のことを考えるとこれが一番な気がする。

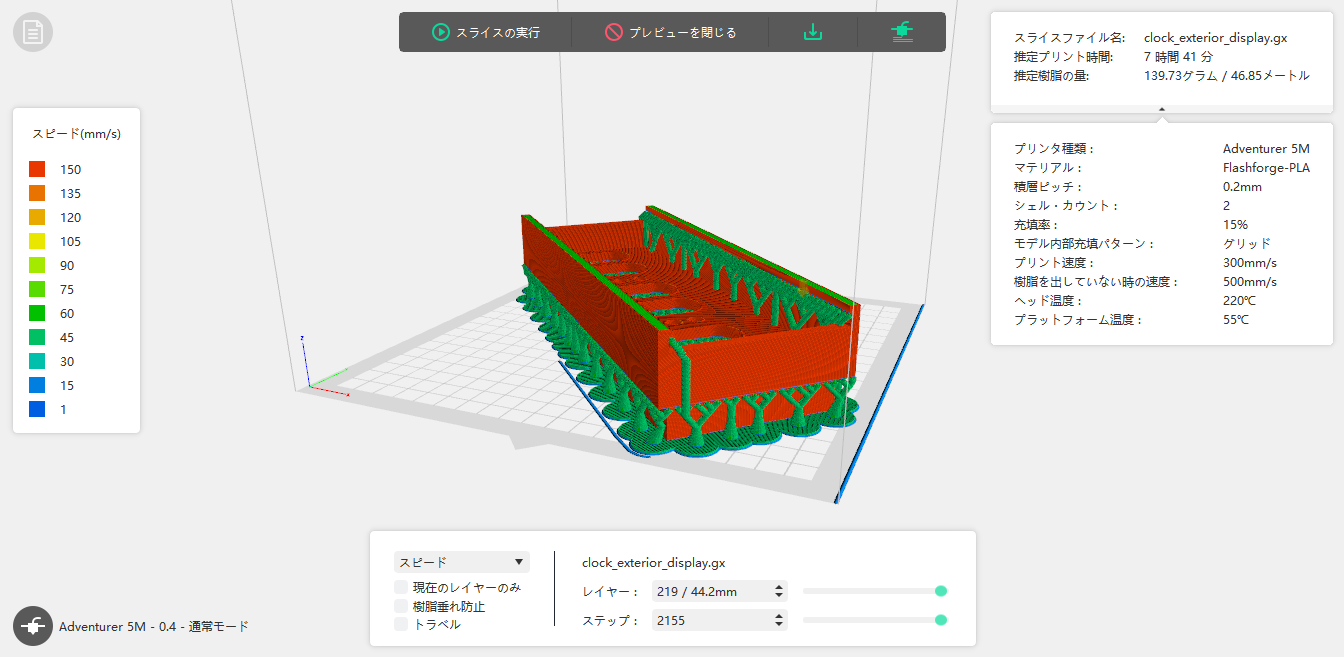

印刷していこう。予想はこんな感じだ。

推定プリント時間7時間41分、樹脂量139.73g/46.85m。これだけならフィラメントは足りるはずだが、他二つのパーツを考えると足りない気がする。とりあえず印刷開始!

3Dプリンタ Adventure 5M -筐体で使用するフィラメント量-

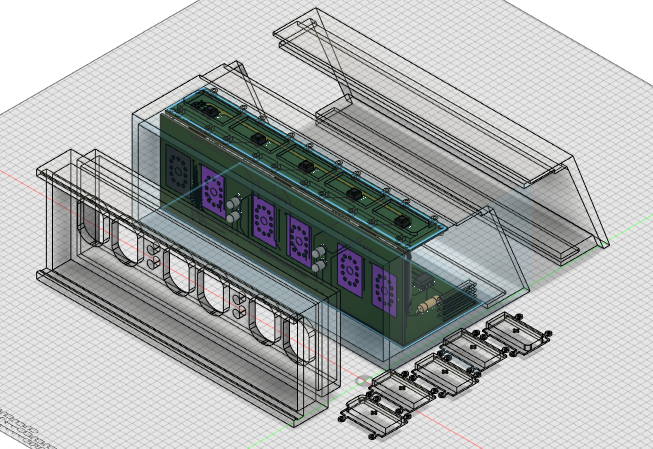

印刷している間に筐体の他の部分について予測しよう。

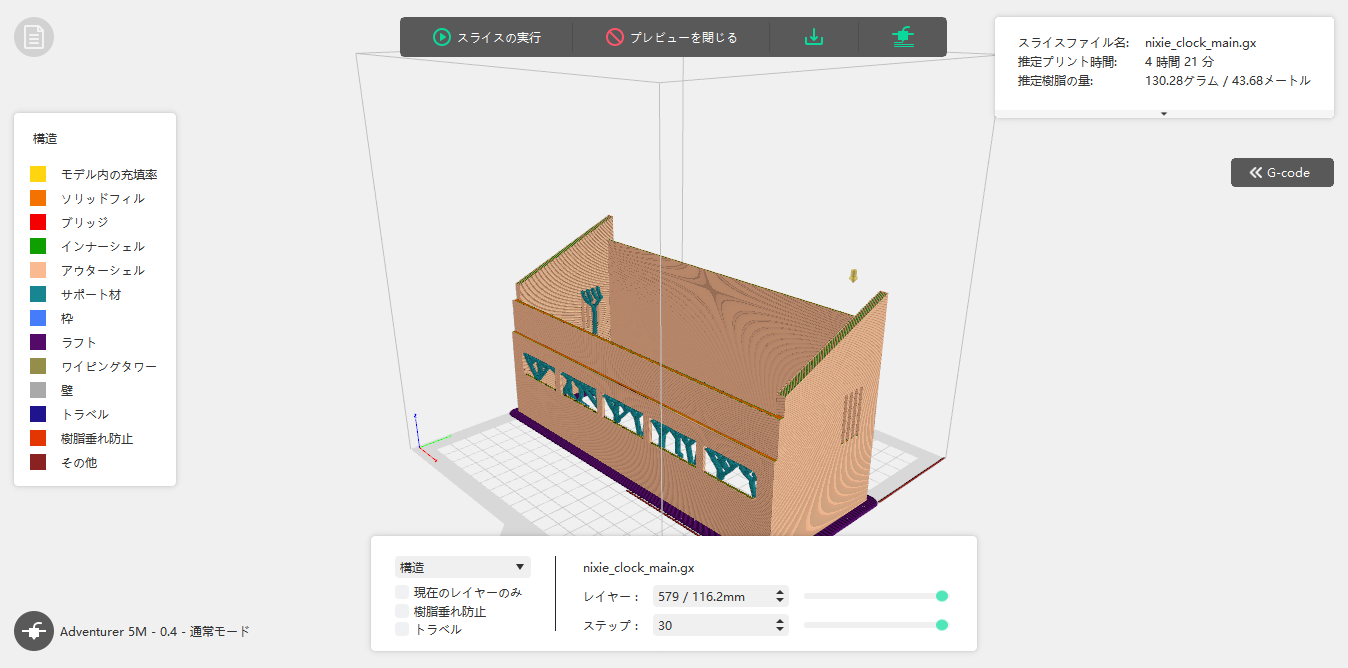

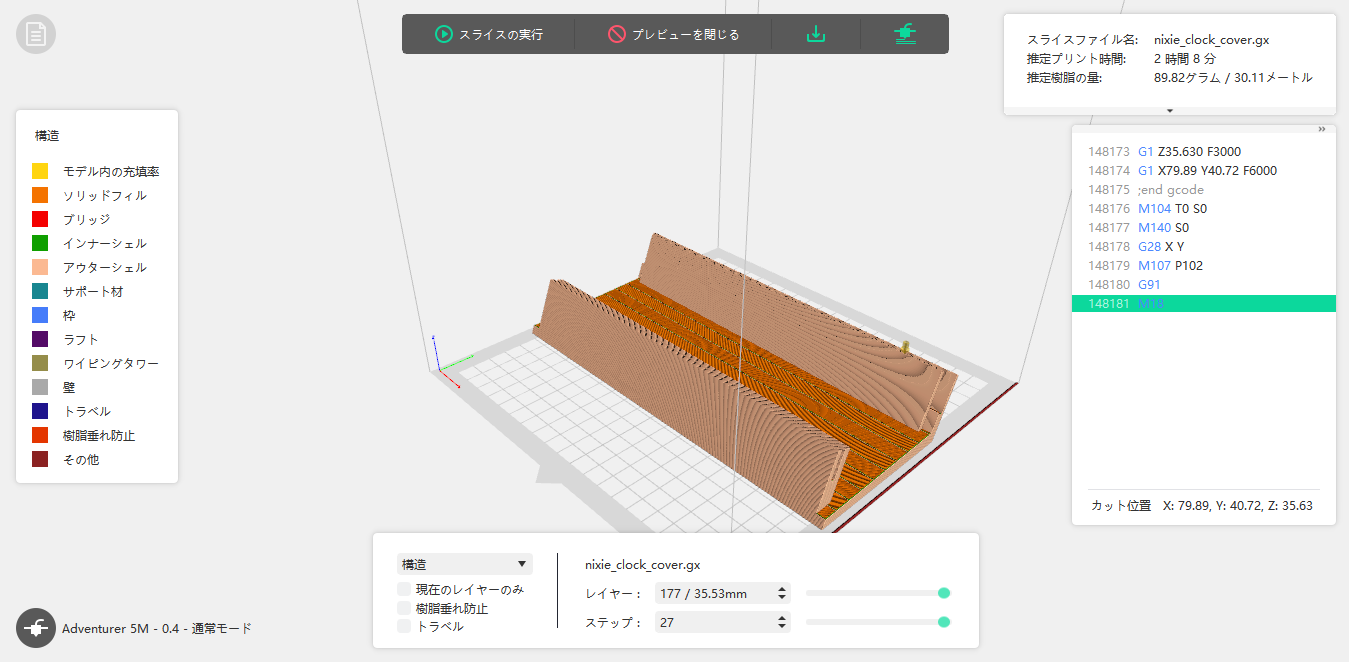

問題のメイン筐体・蓋をエクスポートして読み込んでみる。

おや、思ったより問題なさそうだ。ディスプレイは多分サポーター材が大量だったのだと予測する。

というわけで、次回へ続く。