ニキシー管作品制作記 No.10

2023年11月8日

2024年12月23日

前回のあらすじ

ボタン用の機構と基板の設計を行った。

ニキシー管の扱い方を探る -制御基板には何を乗せる?-

さて、作業は大詰め。「制御基板の作成」に移ろう。

と思った矢先だが、考えなければならない事が多すぎて困った。前提として、制御機械についてちゃんと決めよう。

ESP32を使ってプリント基板を作るのだが、「ESP32を生で使う」のか、「開発ボードを使ってしまうのか」を決める。

では前者の「ESP32を生で使う」方法から検討しよう。

ニキシー管の扱い方を探る -ESP32を生で使う場合-

生のESP32の情報を秋月電子の情報を参考に調べてみよう。使うのはこちらだ。

ESP-WROOM-32との事だが、「ESP32 arduino 書き込み 回路」で調べる。

こちらの記事がわかりやすそうだ。

書き込みのためにシリアル通信を用いるのは勿論理解できるのだが、問題はそれ以外の回路だ。

抵抗、電解コンデンサ、NPN型トランジスタ等々の機器が必要だ。

他の記事も見てみよう。

こちらの記事では全然回路が違う。

抵抗はEN用スイッチのプルアップ抵抗10kΩのみ。他はGNDとシリアル変換モジュールに繋がっているだけだ。

ここまで検討したが、正直なところ実際に実験しないと分からない。この後に書く内容とも合わせて、もう一度秋葉原に行く必要がありそうだ。

ニキシー管の扱い方を探る -開発ボードを使う場合-

開発ボードに関しては何度か利用したことがある。これだ。

秋月電子: ESP32-DevKitC ESP-WROOM-32開発ボード

これを扱う上での問題はシンプルだ。「でかい」

寸法にして長辺55mm × 短辺28mm。

うん。やはりでかすぎる。という事で生で使う方向でいきたい。

ニキシー管の扱い方を探る -結局今できることは何?-

つまるところは、「生のESP32現品で実験できるまで保留」である。が、私とほぼ同じ事をやっている方の記事は沢山出てくる。これをメモ代わりに書かせて頂こう。

@Gen-Gen-0504(Gen KUSAKA) 様: ESP32でニキシー管時計を作る(Qiita)

らむたき 様: 【ESP32で電子工作-8】ニキシー管時計の製作【3Dプリンタ】

kohacraft 様: ESP32でK155ID1を制御して2桁のニキシー管IN-12Bをダイナミック点灯させるまで(以前の記事で参照)

先駆者の方々の記事は、私がこの後やらなければならないことは「昇圧回路」・「プログラム」・「ESP32とK155ID1の接続」であることを教えてくれる。

では簡単な所、「ESP32とK155ID1の接続」を考えよう。

ニキシー管の扱い方を探る -ESP32とK155ID1の接続-

これはそもそもディスプレイ基板を作成する時にトランジスタを使う旨を検討した。故に、今行うのは「具体的な部品の選定」である。

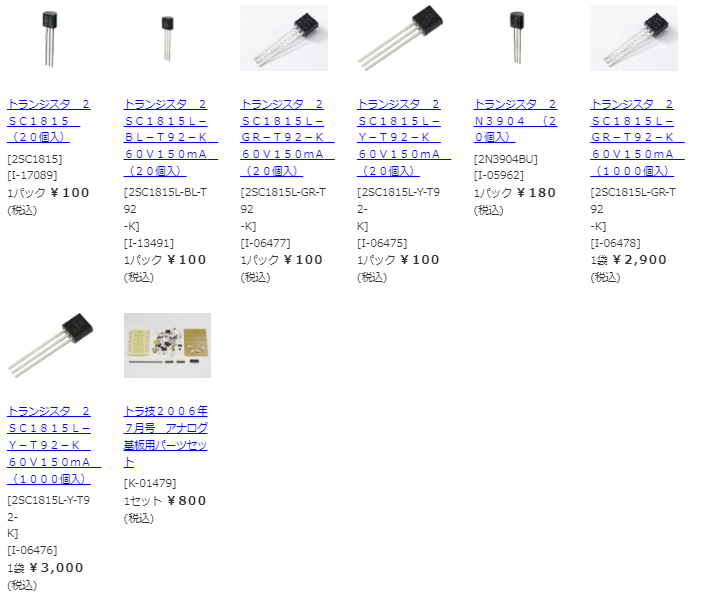

kohacraft様の記事には「2SC1815を利用する」とある。さて、この「2SC1815」を秋月電子で調べる。

なんか7個も出てきた。そのうち2つは大量購入用なので無しとして、残り5個は何がどう違うのか。

電圧値として60Vという数字が見える、これは何なのだろう。

これまで10年、さんざんこの"2SC1815"という文字を見てきたが、私はこのトランジスタについて無知に等しかったことに気づいた。

トランジスタ「2SC1815」とは何なのか?

使い方ラボ 様の記事を読んでみよう。

2SC1815は耐圧性能の高いNPN型トランジスタらしい。PNP型で同様の特性のトランジスタは2SA1815という型という事だ。

しかし、使用が非推奨になって今は代替品のトランジスタが主流になったと書いてある。

というか、今初めて知った。2SC1815の生産は終わっている。道理で私の見覚えのある形の2SC1815型トランジスタを最近見ない訳だ。

では、代替品は何なのだろうか。

熾火研究所 様の記事を読むと、どうやら秋月でさっき出てきたトランジスタの中に海外製の互換品があったらしい。

ちなみに台北にあるUnisonic Technologiesという会社が互換品を作っているそうだ。

足の形が違う理由と経緯が完全に読み解けた。

という事で、2SC1815が買い物リストに入る。

ニキシー管の扱い方を探る -ダイナミック点灯方式-

一応この事について書いておこう。

回路の大規模化、必要部品の増大を回避するため、今回は由緒正しいダイナミック点灯方式でニキシー管を6本点灯させる。

私自身、電子工作を始めたての頃この技術に非常にお世話になった。再びその恩恵に授かろう。

簡単に説明すると、各桁の表示を人間が感知できない一瞬だけ行い、切り替えを高速で行うことで人の目には同時点灯しているように見せるという方法だ。

ここで問題になってくるのはゴーストだ。操作が速すぎてニキシー管がついていけずに前の桁の表示が薄っすら残ってしまうのだ。

これを各桁の表示時間を長くしたり、電流を流さないタイミングを用意するといった方法で回避すると、今度は人間の目の認知が点灯速度に追いついてしまいチラチラする表示になってしまうのではないかという疑問が生じる。

そこでこのサイトを発見した。

制御をマイクロ秒単位で行っている。点灯800μs, 消灯200μs,合計1msを一桁に費やしている。

この方法がきっちりと実現できれば問題なさそうだ。

ESP32の速度なら恐らく問題ないと信じたい。

ニキシー管の扱い方を探る -昇圧回路ってなに?-

さて、難関「170Vを生み出す昇圧回路」だ。

昇圧回路について調べると、「チョッパ回路」という文言をよく見かける。

チョッパ回路、というとなんのことなのかピンとこない。

チョッパ回路について調べた所、どうやら電気をぶった切って一点集中で流すことで高電圧を得るようなものらしい。

(参考: https://detail-infomation.com/boost-converter/)

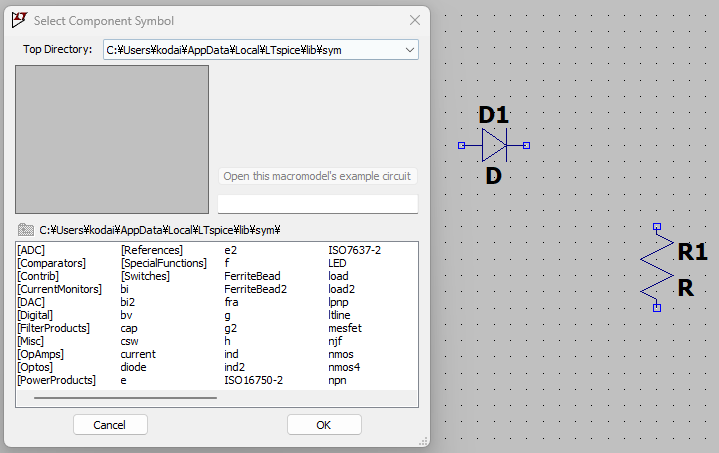

参考サイトを見るとなにやらシミュレーションを行っている。LTspiceというソフトらしい。

物は試し。インストールしてやってみよう。

LTspice(閑話)

開くとこんな画面だ。

新しく触れたものはやはり何も分からない。「入門」で検索。

「LTspice の使い方(初級)」というpdfが見つかった。

まずはともあれ書いてある事をやってみる。

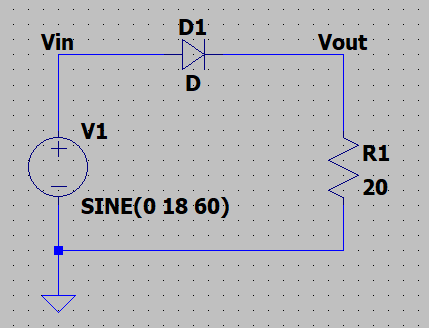

例題1: ダイオード回路の時間波形を解析

早速解析である。とりあえず回路を作成する。

部品の配置はEditの中からできるらしい。電源はEdit⇒Compornent⇒Voltageの中から選ぶようだ。

左クリックで配置、配置の終了は右クリックだ。部品が出そろったのでWireで配線する。

各部品の値は、部品の下側に出ている大文字は右クリックすることで表示を変えられる。

Voltageの図を右クリックしてなんやかんやしてこうなった。

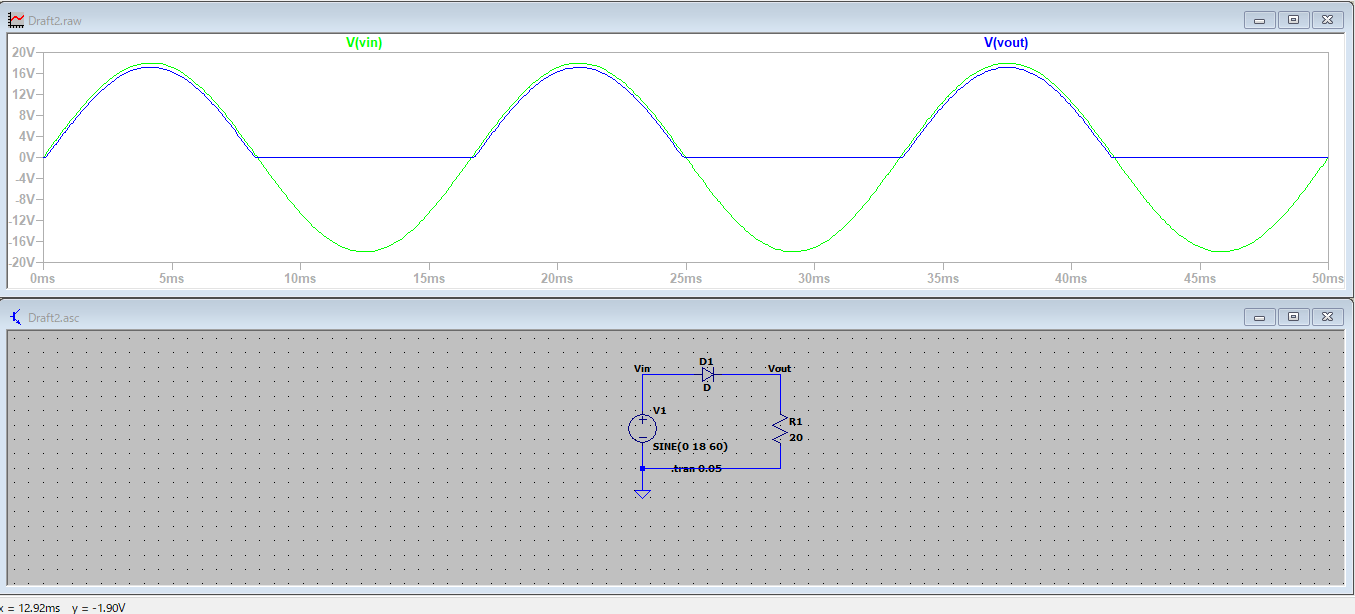

これで0.05秒のシミュレーションを行うとこうなった。

ダイオードを通った交流電流のマイナス部分がカットされていることが分かる。

60Hzの正弦波、振幅は36V(±18V)、負荷抵抗は20Ωというシミュレーションをしているらしい。

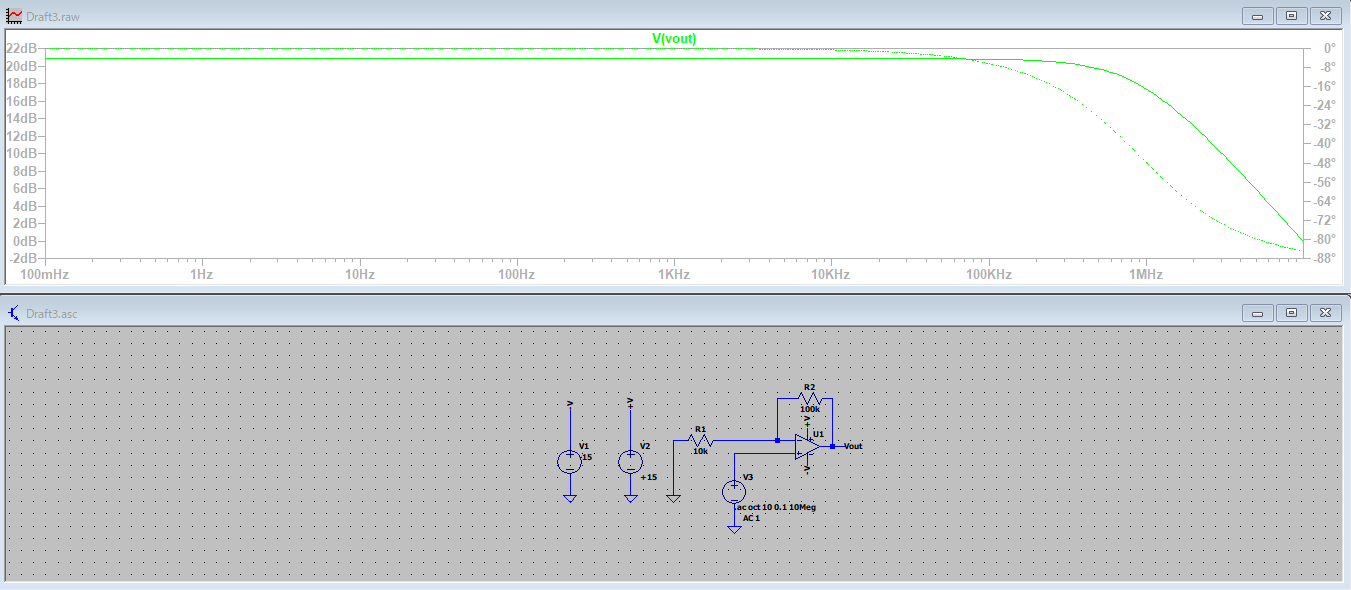

例題2: オペアンプの解析

提示された回路を作成し、解析を行うとこうなる。

さて、これはどこから何が起こってどうなったのか。

回路の設定は、周波数範囲 0.1 Hz - 100 MHz 抵抗 R1=10 kΩ、R2=100 kΩ らしい。

グラフをそのまま信じると高周波をカットするローパスフィルタと言ったところだろう。

そもそもオペアンプというものが何なのか分からない。調べよう。

オペアンプ(=Operational Amplifier、演算増幅器)とは、微弱な電気信号を増幅することができる集積回路(=IC) とでてきた。

この記事を読んでみよう。

交流を増幅する回路の原理が説明されている。

wikipediaのローパスフィルタにもオペアンプが書いてある。

と、こんな感じでやってきたが、本筋の内容ではない!ということに気づいた。

ニキシー管の扱い方を探る -DC/DCコンバータ用IC-

DC-DCコンバータ用ICの配線がわからないと唸りながらチョッパ回路を見ていると、ICを用いた回路でもチョッパ回路を使っているということに気づいた。

では、試しに先ほど参考に挙げたサイトを元にちょっと計算を行った。

コイルや抵抗の値についての情報がでていない。が、ちょっと理解が進んだ感じがする。

必要なのは170Vだが、最初に購入したものでは半固定抵抗(可変抵抗)を利用して出力電圧を操作することができた。

私のこの回路の利用目的を考えると、この可変電圧機能は不要だ。(いてほしくない)

加えて自分で昇圧ができるなら最初の電源電圧が9Vや12Vといったマイコンにとって使いにくい電圧である必要もない。

私は入力(電源)5V, 出力170V固定のDC-DCコンバータを制御回路に内蔵したいのだ。

先駆者達の情報を集めるに、秋月電子で売っている以下のICを用いてDC-DCコンバータを作るらしい。

秋月電子: DCDCコンバーター制御用IC NJM2360AD: 半導体(モジュール)

しかしデータシートに目を通しただけでは私にこのICの使い方は理解できなかった。

コイル、コンデンサ、抵抗値がどれくらい必要でどのように繋げばいいのか。はたまたどこのパーツが熱を発するのかもわからないのだ。

はじめに堀部啓二様のサイト(暗号化されていないので注意)をちゃんと読み込んで見る。

この方と私の状況は殆ど同じだ。

ニキシー管(IN-12)を6本利用する事を目的とし、170V程の電圧を得たい。というものだ。

この方は電源に12Vを使うらしいが私は5Vが目的だ。計算は自分で行わなければならない。

各部品の必要電流を纏めよう。

ニキシー管の扱い方を探る -回路全体に必要な電流値は?-

ニキシー管IN-12型の必要電流は2〜3.5mA。ダイナミック点灯方式を利用するので最大電流で計算する必要はないかと思う。

LED1本の最大電流は20mAや30mAといった値が出てくるがこの書き方は曖昧だ。最低電流はどれくらいか?

データシートを読んでいると、電流1mA時の電圧、拡散度、波長(色)といった内容が書いてあるため、大体5mAもあれば十分だろうと仮定して話を進める。

K155ID1 74141の電流はどれくらいだろう。

「K155ID1 datasheet」で調べて一番上に出てくるpdfを読むと、11~25mA程度の電流を必要とするようだ。こういうのは最大電流で考えた方がよさそうだ。

次が最も重要だ。

制御装置、即ちマイコンの必要電流だ。

私が使用したいのはESP32というアクセスポイントに接続が可能なタイプのマイコンだ。この「無線通信」というのが電流のネックになる。

ポートフォリオに乗っている作品: "gun keyboard"にて、私はesp-wroom-02(ESP8266)というマイコンボードを利用した。

この時、電池から供給される電流では全然必要な電流値を満たしておらず痛い目を見たのだ。

このマイコンボードについて以前調べると、このような記事が出てくる。

https://ambidata.io/samples/current/esp8266-current/

これは、ESP8266の消費電流の変化について調べているが、ESP32の場合どのような電流値になっているのだろうか。

「ESP32 電流」で調べるとusashirou様のQiita記事を見つけた。

タイトルにもある通り、1A程度の余裕を持ってESP32を駆動したほうが良いということだ。

1A。これはかなり大きい値だ。というのも、「突入電流」というものを考えた上での電流らしい。

突入電流、要は最初に定格電圧を越えて流れる大電流の事らしい。いかにも物理学っぽい現象だ。エンジンや冷蔵庫でも同じようなことが起こっていた筈だ。

ちょっと調べると、パーツによって違いがあり、電球、コンデンサ、モータといったものは下手したら10倍や50倍といった電流が流れる可能性があるらしい。

参考: https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq02165

では、ニキシー管の突入電流はどうなるのか?

実験している方(※リンク先暗号化無)がいた。ここによると2倍強の電流が流れているといったところか。

これ以外に目だった情報が出てこない。2倍ということで考えておく。

突入電流についてはよくわからないが、回路全体の電流値はおおよそ把握できた。

ニキシー管の扱い方を探る -昇圧回路の構築-

ダイナミック方式での点灯なので、170Vで使う電流は合計でも10mA程度で、全部を同時に点灯させても最大50mAもいらないはずだ。

ICは大電流を取ってしまうが、繋がりがわからないので余裕を見て170V,500mAの電源を取り出すことにして計算していこう。

こちらのサイトがとてもありがたいことにExcel計算シートを作っている。

旧新日本無線のpdf、秋月の販売サイト等々とも照らし合わせながら、回路の各値の理解と計算を同時にやっていく。

と、まあ色々計算してみたわけだが

全然わからん。もう本当に色々買ってきて実験するしかあるまい。

買い物メモ

さあ、買い物に向けて買ってくるものをまとめよう。

うぉぉ多い...またまた出費が必要なようだ。ものが揃ったら最初と同様に学校で実験させていただこう。

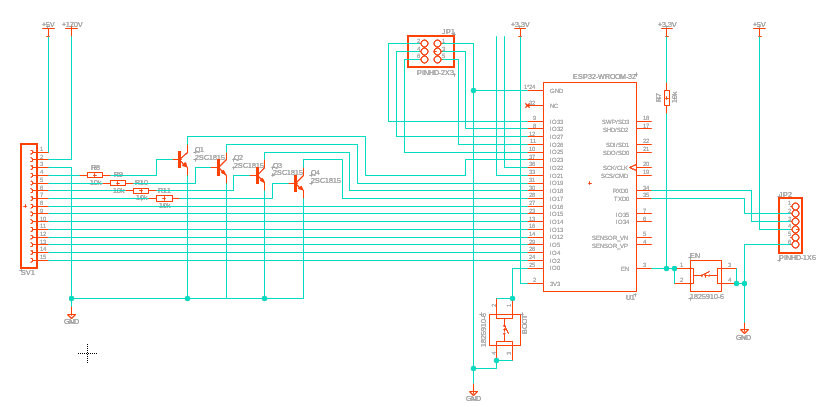

ニキシー管の扱い方を探る -制御回路-

昇降圧部分が作れなくても、ESP32を起点にした制御回路は作れる。

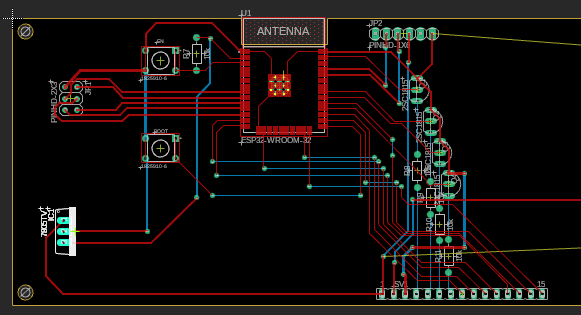

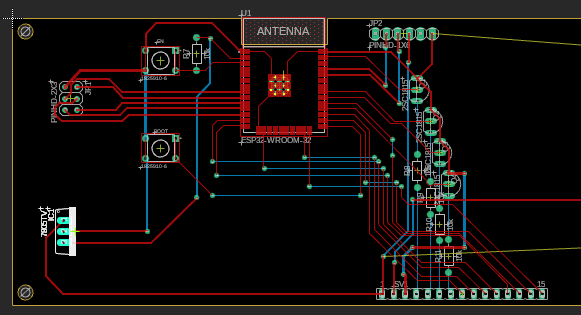

今まで同様ライブラリと先駆者の記事を参考にしながら以下の回路を作った。

これがディスプレイ基板、ボタン用基板と接続される。フットプリントだとこうなる。

昇圧回路部分はこの画像の右のほうに作る。

ニキシー管の扱い方を探る -昇圧回路実験結果-

実験を行ったが、170Vは得られなかった。また振り出しに戻った。

色々聞いてみて気づいたのだが、現時点の部品だけでも、少なくとも3.5W程度の電力は必要だ。ESP32の消費電流がどうなるかよく分からないが、これ以上に跳ね上がる可能性は充分にある。

使おうと思っている電源は5V1A、すなわち5Wだ。昇降圧の損失も含めると足りる気がしない。

ネット上にある記事が5V電源を用いていない理由がみえてきたところで今回は終了。また次回。