飛行物体です.

色々な事に奔走していたら,もう学生生活も終盤.色々やりたいことは残っていますが,その中でもやり残していることの一つに「名刺基板をつくる」という目的があります.

以前名刺基板を制作した際,原因が分析できずに辛酸を嘗めさせられました.もし,電気信号を検証できる環境が整っていれば…と感じたものです.Amazonのセール時期を見計らって,オシロスコープを購入したのでそこで検討した内容についてまとめていきます.(Amazonや計測器メーカの宣伝ではないのであしからず)

私はオシロスコープを知らない

そもそも,オシロスコープが何なのか私自身よくわかっておりません.執筆前に分かっていたのは「電気信号の波形を表示してチェックするものである」ということくらいです.

Wikipedia を読むに,オシロスコープとは「電位差の周期的変化を表示するもの」であり,「横軸が時間,縦軸が電圧」というものが一般的とのことです.

また,私が購入しようとしているのはその中でも「デジタル・オシロスコープ」と呼ばれるものです.また,ザ・計測器のような見た目をしたものだけでなく,PC接続型のオシロスコープもあります.

オシロスコープの性能って?

オシロスコープの「性能」を表すものは一体なんなのでしょうか.サイトを見て回った結果,大きく比較する必要があるのは以下の要素です.

チャンネル数/Channels

同時に取り込める信号の数.比較して見たい信号数=チャンネル数となる.一般的なイヤホンなら左右で(最低)2本ということになる.

A-Dコンバータ分解能(垂直分解能)/Vertical Resolution

A-Dコンバータの分解能.高いほうがいい.bitで表されるものです.8ビットなら256段階,12ビットなら4096段階,16ビットなら65536段階の粒度で電圧の変動を見れる.

サンプル・レート/Sample Rate

1秒に何回信号を取り込めるのかを示す数値.S/s や Sa/s といった表現をする.高ければ高いほど性能がよい.

目的の信号を正確に測定するには,最低でも目的の(最高)信号周波数の2倍の周波数が必要となる(1).サンプル・レートを半分にした数値をナイキスト周波数と呼び,これ以上の周波数を持つ信号は正確に測定できない.

周波数帯域(幅)/Bandwidth

信号周波数が高くなると,信号振幅表示の正確性が低下する.正確な振幅測定を行うには,測定する信号に含まれる最高の周波数成分を5倍した周波数帯域が必要となる.これを「5倍ルール」と呼称したりする$^{(1)}$.

波形取り込み(更新)レート/Waveform Capture Rate

waveforms(wfms)/s で表される,波形の取り込みの速さを示した数値.サンプル・レートは「入力信号のサンプリングを行う速さ」.波形取り込みレートは「どの程度速く波形を繰り返し取り込めるのか」を示す$^{(1)(2)}$.類語に波形更新(リフレッシュ)・レートがあるが,大抵の場合は同値になる$^{(3)}$.

オシロスコープは「信号の取込→処理→表示→信号の取込…」という動作を繰り返すが,この「信号の更新」を行う速さを表したもの$^{(3)}$.

入力感度/Input Sensitivity

最小値・最大値が示されることの多い,V/divで表される数値.オシロスコープは入力電圧に従って自動で目盛が変化する.divは「1目盛」のことで,$V/div$は1目盛あたりの電圧の数値を表したものである$^{(3)}$.Min. Vertical Sensivity: $500uV/div$ という性能なら,1目盛$500μV$表示が最小値という事になる.

メモリ長・レコード長/Memory Depth

「長」(length)だったり,「深さ」(depth)だったり,表現がまちまち.「波形データをどれだけ記録できるか」という事を示す数値$^{(5)}$.

ポイント(pts)という単位で表され,メモリ長$10Mpts$でサンプル・レートが 1G Sa/Sなら$\frac{10 × 10^{6}}{1 × 10^{9}} = \frac{1}{100} s = 10ミリ秒$ の波形が記録できるということになる.

使用目的とオシロスコープ性能の比較

私が制作したいものは,Raspverry Pi財団から出ている「RP2040」の信号を検証できるものです.RP2040の最高動作周波数は水晶振動子の上限より$133MHz$となります.

ナイキスト周波数の法則から,サンプル・レートは$300MHz$くらい必要ということになります.こちらはあまり問題ありませんが,問題は周波数帯域です.

周波数帯域

「RP2040自身のクロック」で考えた場合の周波数帯域で欲しい数値は上記で言及した「5倍ルール」から$650MHz$くらいということになります.(これは正弦波の場合なので,過剰とも思われる)

この周波数帯域を持つオシロスコープは「ミッドレンジ・オシロスコープ」と呼ばれるレベルもので扱える場合が多いようで,一般個人の学生が出せる予算を大幅にオーバーします$^{(6)}$.(車が買えるレベル)

RIGOLの製品一覧で見ると,10万円以下のオシロスコープで測定ができる周波数帯域は,せいぜい$250MHz$です$^{(7)}$.

通信の速度で見る

本体のクロックを計測する必要に駆られる場合は早々ありません.私達が見るのは「通信」の部分なので,通信の周波数という観点で見てみましょう.

前回私が読めなかった「I²C」の速度は最大で5MHzとなります$^{(8)}$.こちらは問題ありません.

「SPI」はどうでしょう.こちらに関しては「マイコンによる」という結論になります. 60Mbpsや200Mbpsといった高速通信できる場合もあるようですが,RP2040についてネット上を調査した限りでは$4MHz$~$8MHz$で限界が来るようです$^{(9)}$.

また,USBデバイスモード・ホストモードで動作する際の通信速度は12Mビット/sとなっています$^{(10)}$.

結果的に,周波数帯域としては$100MHz$くらいの性能があればしばらくは十分そうということが判明しました.

他の性能

チャンネル数は,通信線を見たいとなると「SPI」の通信線の数から4は欲しい感じがします.サンプル・レートは周波数帯域が問題なければあまり気にする必要はなさそうです.

分解能は高いほどよいと言えばそうなのですが,見たい信号は大抵HIGH/LOWで表されるようなものです.なので8bitでも問題はないと考えられます.

製品の選定

Amazonで「オシロスコープ $100MHz$」と調べて需要に見合いそうなものをピックアップしてみます.

- RIGOL DS1202Z-E, ¥37810, 2ch, 200MHz

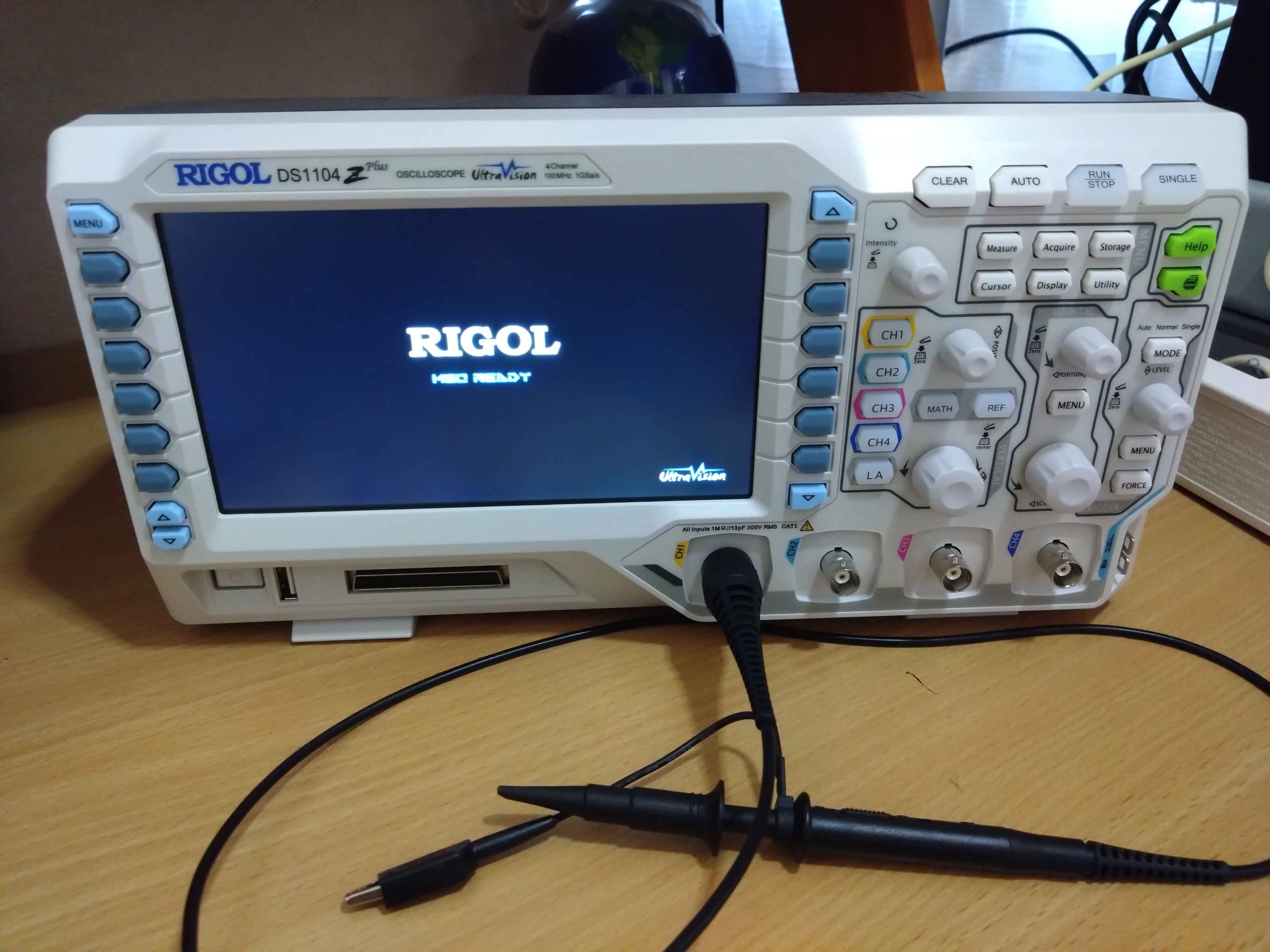

- RIGOL DS1104Z Plus, ¥52454, 4ch, 100MHz

- RIGOL DHO812, ¥60984, 2ch, 100MHz

- RIGOL DHO814, ¥69696, 4ch, 100MHz

- OWON SDS1202, ¥30400, 2ch, 200MHz

- OWON ADS824A, ¥88000, 4ch, 200MHz

やはりというかなんというか,RIGOL社の製品が多くなりました.

チャンネル数は値段に大きく効いてきます.チャンネル数を妥協すれば,周波数帯域200MHzの製品でも価格として出しやすい範囲に収まりますが,「3相交流」が計測できなくなります.やはり,4chがよいでしょう.となると,RIGOL DS1104Z Plusが選択肢として妥当という判断になります.

購入&動作チェック

本体は10日程で到着しました.

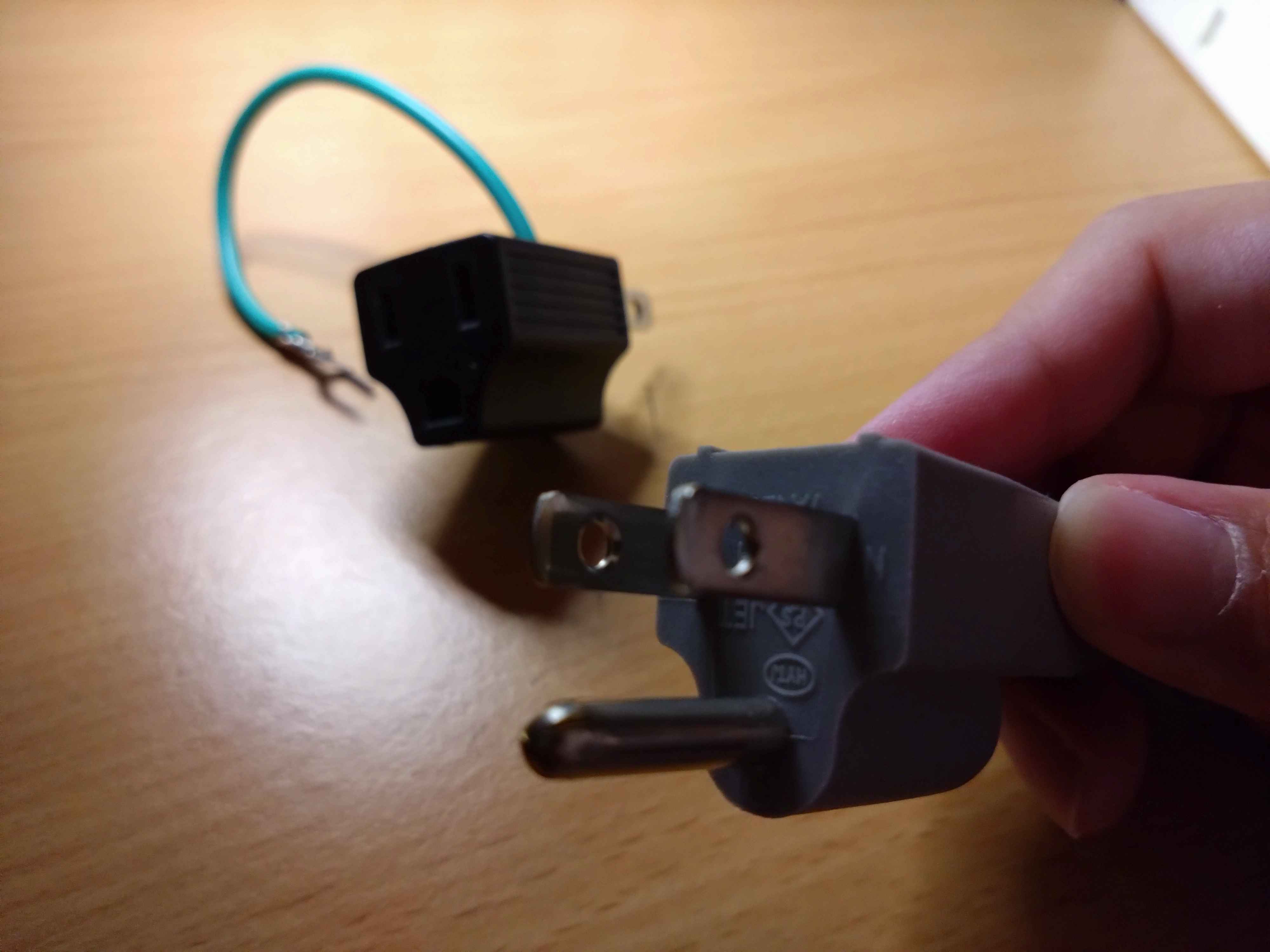

コンセントを見たら端子が違ったので,急遽変換コネクタをヨドバシカメラで購入してきました.

動作の方は問題なさそうです.

支払った金額に恥じないような扱いができるように工作ができればと思います.

参考文献

(1) Tektronix オシロスコープ周波数帯域やサンプリングレートなどの性能

(2) TechEyesOnline 波形取込レート(はけいとりこみれーと)とは? | 計測関連用語集

(4) TechEyesOnline 入力感度(にゅうりょくかんど)とは? | 計測関連用語集

(6) Tektronix オシロスコープの選び方|重要な10項目

(8) NXP システム・マネジメント I²C,I3C,SPI セレクタ・ガイド