ニキシー管作品制作記No.2

2023年10月17日

2025年10月26日

前回のあらすじ

MFT2023の記事を見ていたら、いつの間にかニキシー管を衝動買いしていたのでした。 高級品とあらば使わない手はない。ということで作品製作の為の部品集めに奔走を始めました。

前回記事ニキシー管の扱い方を探る -単純点灯実験-

前回は必要な部品が何なのかピックアップしました。今回は部品を組み合わせてどんな回路にするのか設計します。

そもそもどんなものを作ろう?

設計と言っても何を作るのか決めなければ始まりません。まずニキシー管がどんなものだったか再度確認します。

- IN-12B × 6

- IN-15A × 1

- IN-15B × 1

0~9までの数字とコンマが表示できる。基本要素

+, -, %, M, k, m, μ, n, P, Π が表示できる。全部「単位」です。

W, F, Hz, H, V, S, Ω, A が表示できる。全部「単位」です。

IN-15系...特徴的な単位が様々です。なぜ+-と%が一緒になっているのか。元は電卓か測定器を想定していたのでしょうか?

単位用のニキシー管を使うのは却下し、無難に時分秒6桁の時計機能があるものを作ることにします。

(ついでにダイバージェンスメーターもどきとしても動くようにできるかな)

時分秒を分けるコロン(:)の表現はどうしましょう。どうにもネオンランプがかつて秋月電子に売っていたっぽいが今は販売していない模様。代わりにオレンジのLED辺りを使うことにします。

部品や設備が整うまではブレッドボードによる実験が主になると思われるため、ボタンを何個つけるのかは保留にしておきます。ボタンが接続するのはESP32側だし大きな変更にはならないと想定しておきます。

構想は大体出そろいました。イメージは目覚まし時計に近いが、置く場所はオフィスっぽい場所を想定しています。また、ニキシー管部分は着脱が比較的簡単になるようにしたいです。

と、ここでニキシー管用ソケットの問題が浮上しました。前回から引き続きソケットについて調べたところ、これを用意するのが少々厄介なようです。

およそソケットはAliexpressで販売されており、今注文すると到着は速い便でも約2週間後、最悪12月になってしまいます。

早めに解決出来ないものか。と、X(Twitter)を見ていたら以下のような投稿を見つけました。

プリント基板用のソケットピン 基板用DSUBメスコネクタ分解するとピッタリのものが出てくる、モデムを解体したときの部品が大量にあるからそれが利用できる 捨てなくて良かった 何が役に立つか判らなくて捨てれないものが貯まってしまう pic.twitter.com/Pw9M4jHF

— ぎょっち (@gyoden) October 10, 2011

なるほど、そういう手があるのか。DSUBコネクタを作ってくれた方には悪いが秋月電子にトランジスタを買いに行く時に一緒に千石電商でDSUBコネクタを買ってくることにします。

とはいってもアリエクでのソケットは本来あるべき用途のものだろうから、一応注文はしておきます。

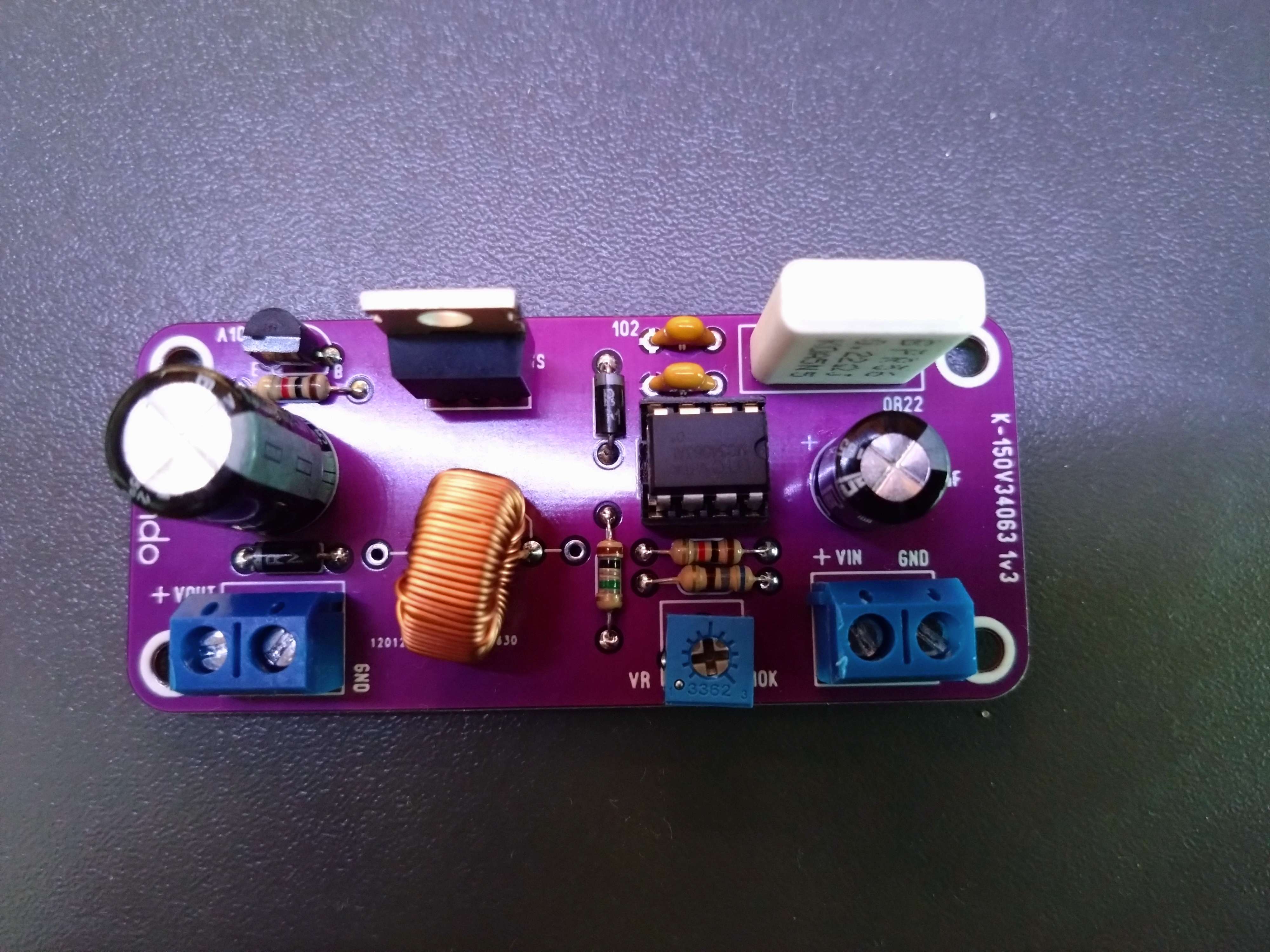

aitendoからDC-DCコンバータが届いたので、早速組み立てます。

組み立てるとこんな感じです。白い物体はセメント抵抗です。定格電力が圧倒的に大きいことが特徴です。こんな大きい抵抗を使うのは中学の実験以来です。

おおよそ最低限必要そうな部品を集まったので、いざ実験。

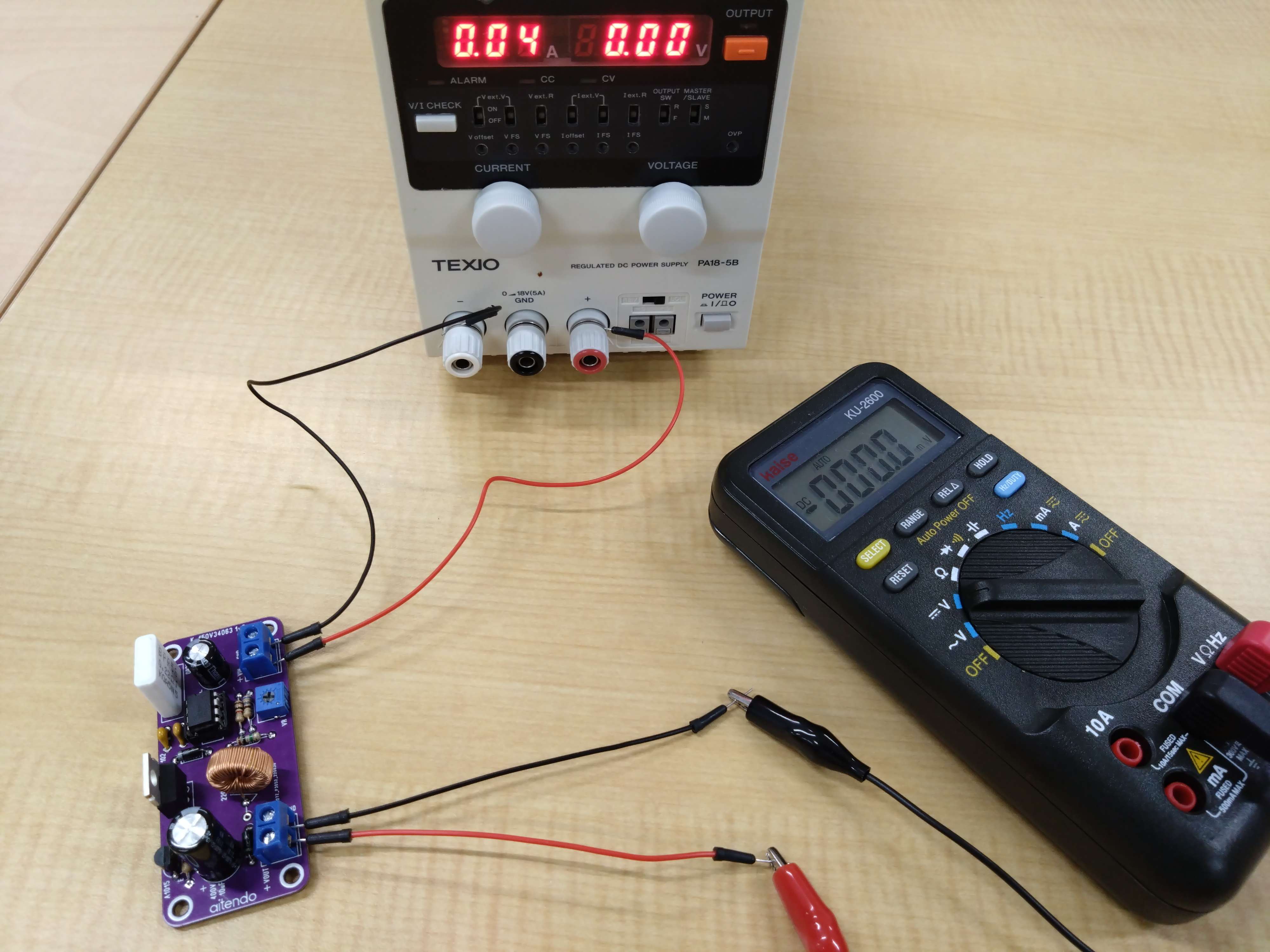

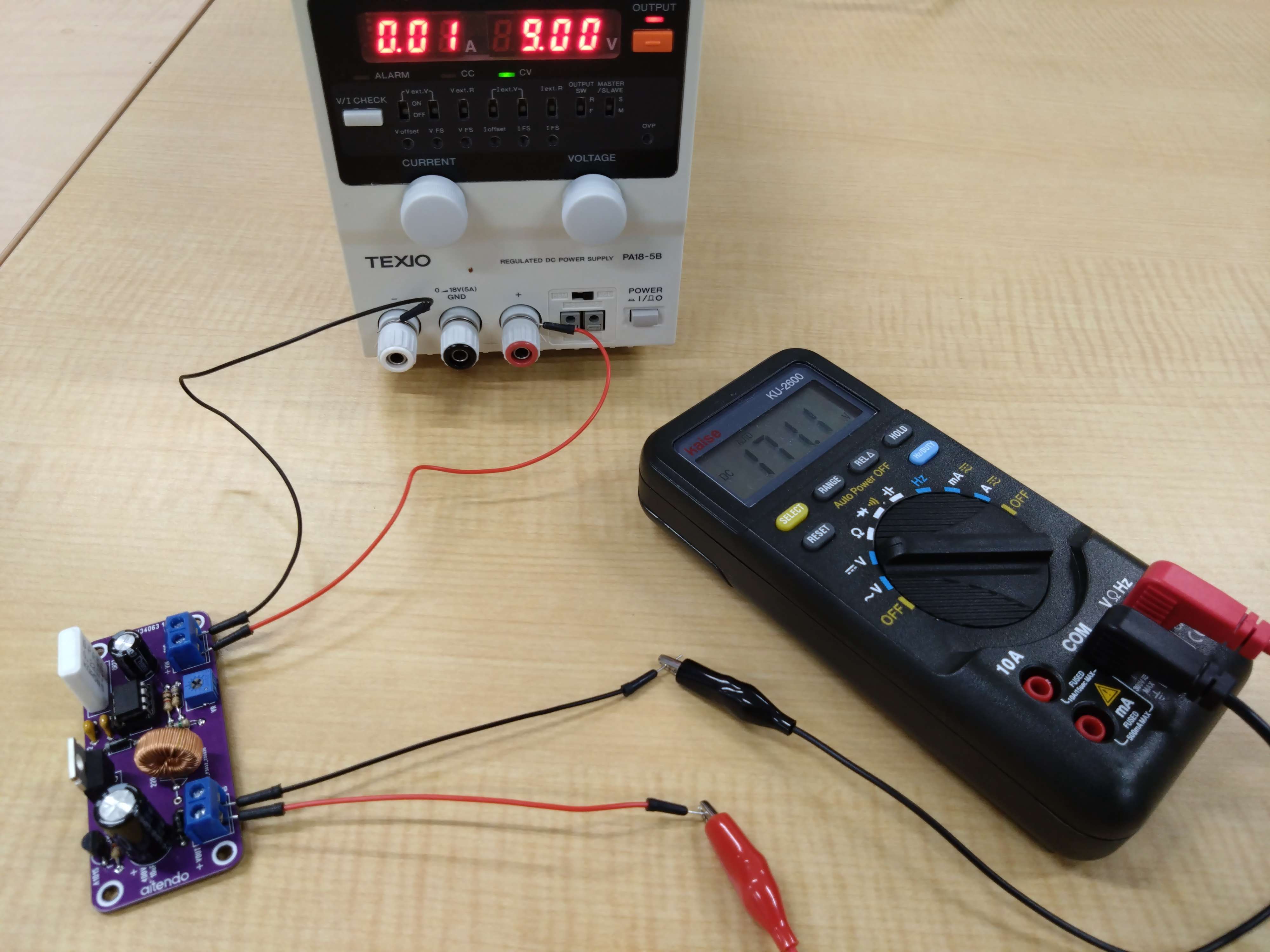

安定化電源をお借りして、まずは必要電圧を作ります。

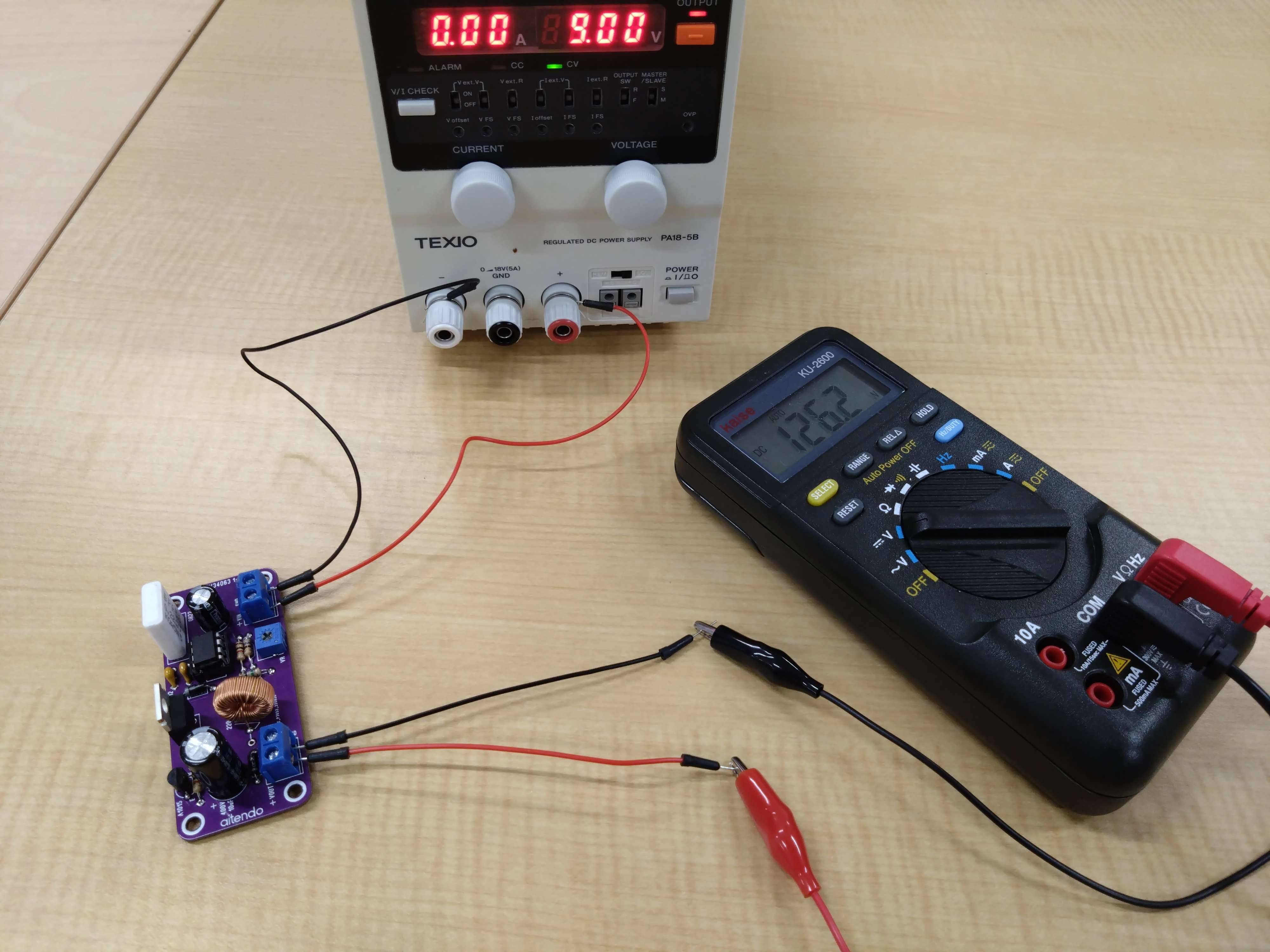

安定化電源からは9Vを掛けます。DC-DCの半固定抵抗を回して設定を最低電圧にします。そこから少しずつ回していって170Vを作れるか確認します。

微量回転させるだけで10V前後変動する中、171.1Vが作れました。

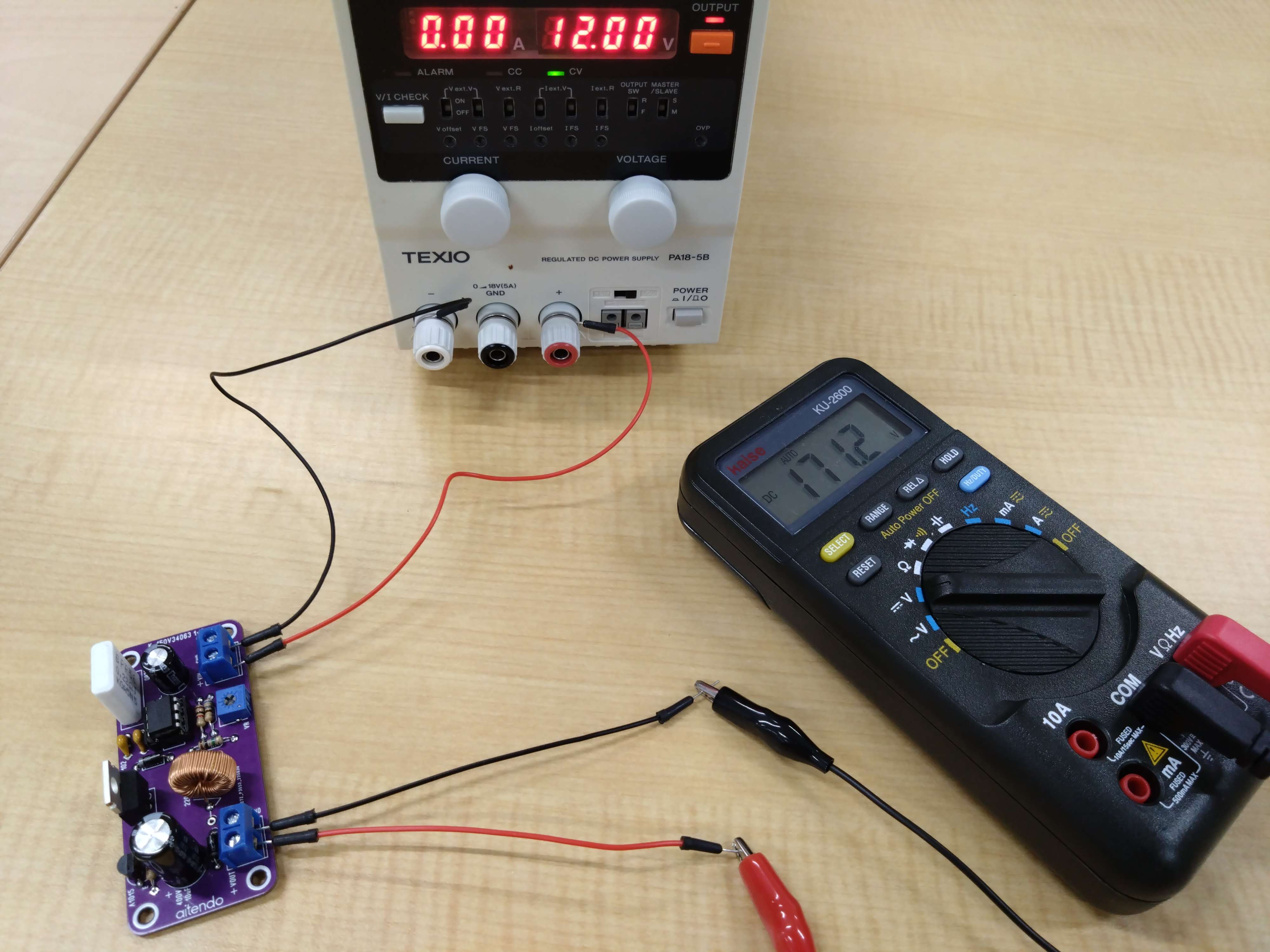

電源側を12Vにしても、出力電圧が変化しませんが、どうしてこうなるのかは後々ちゃんと調べておきたいですね。

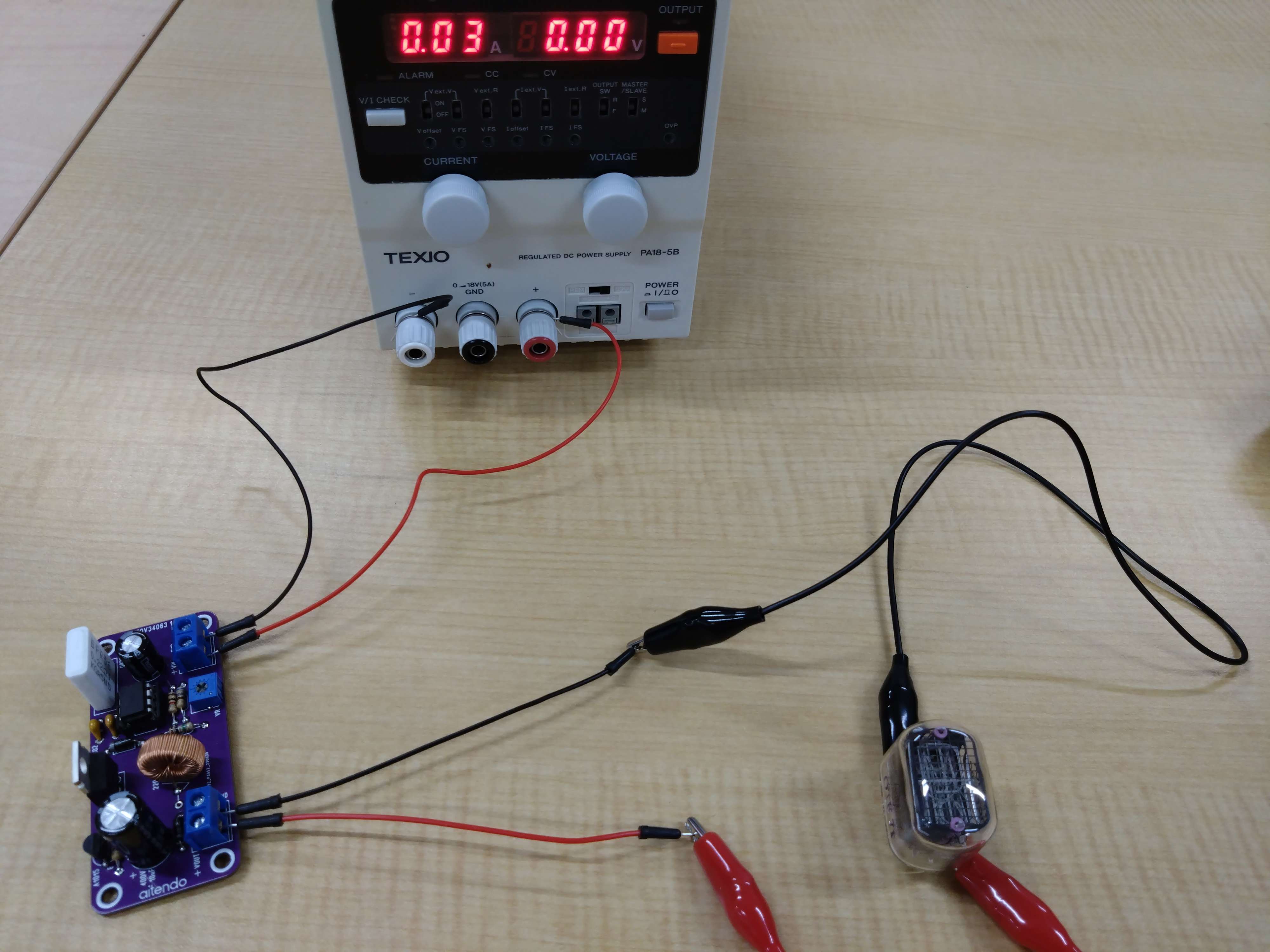

次はニキシー管を接続してみます。

ついた。遂にこの暖かみのある光を肉眼で拝むことができました。

しかし一部白い光がバチバチとしてます。何でだろう。

ここで先駆者達の回路を見返すと、電流制限抵抗がないことに気づきます。つまり今このニキシー管には大電流が流れています。そりゃバチバチいうのも当たり前です。

電流制限抵抗は100kΩとか50kΩとかの抵抗をつけるらしいので、持っている抵抗をかき集めました。

バラバラです。左上から10, 100, 470, 1k, 2.7k, 3.3k, 10k, 22k, 33k, 82k, 100kと多くの抵抗がありました。

(100kΩは何で数本だけあるのだろう)

9V電源, トランジスタ, 各種抵抗, LED, DSUBコネクタを購入してきました。

帰ってDSUBコネクタを力技で分解するため格闘すること数十分かけたことも空しく、上手いことピンがハマっている気がしません。

つまり満足に接続する方法がないという根本の問題が解決していないため、こうなったらプリント基板を作るしかありません。

そうこうしている内に土日が終わってしまったので今回は終わりとします。

次はPCBの作り方(Kicad)の内容です。

ではまた次回!